ほうほう。

長射程ミサイル、熊本・健軍駐屯配備で調整 今年度中めざす

2025年7月28日 23時50分

防衛省は、敵基地攻撃能力(反撃能力)を担う国産の長射程ミサイル(スタンド・オフ・ミサイル)の最初の配備先について、陸上自衛隊健軍駐屯地(熊本市)とする方向で調整に入った。今年度中の配備をめざす。

朝日新聞より

スタンドオフミサイルの配備は、先島諸島の方が先だと思っていたけれど。

配備計画と専守防衛

予想通りの反対

熊本市の健軍駐屯地に長射程ミサイル(12式地対艦誘導弾 能力向上型)を配備する方針について、一部では「ミサイル部隊が配備されれば、そこが真っ先に攻撃される」といった懸念が又ぞろ出てきている。

直近のニュースではないが、こんな報道があった。

「長射程ミサイル配備撤回を」 日本列島を舞台にアジアの緊張煽るな 陸自健軍駐屯地(熊本県)で市民団体や住民が抗議

2025年4月2日

防衛省が敵基地攻撃能力として2025年度の配備を計画していた長射程ミサイルについて、地上発射型の先行配備を九州にする方向で検討に入ったことが明らかになった。

~~略~~

配備されればこれまで「専守防衛」として長射程ミサイルを保持していなかった日本が現実に戦争を想定した軍備増強に大きく足を踏み出したことになり、有事のさいには攻撃対象にもなる。住民たちから「絶対に阻止しなければならない」と怒りの声が上がっている。

長州新聞より

いやもう、良くもまあこんなカビの生えたロジックを懲りもせずに使うものである。この例だけでなく、左派メディア中心に一斉に騒ぎ出しているのが面白い。

配備計画は決定していない

なお、この話は一人歩きしているらしく、決定事項か?の質問に対して防衛大臣は会見にて「違う」と答えている。

防衛大臣記者会見

令和7年7月29日(火)09:54~10:07

~~略~~

記者:

2025年度末に、12式地対艦誘導弾能力向上型を熊本県の健軍駐屯地に配備するとの方針を固めたという一部の報道がありますけれども、事実関係をお伺いしたいと思います。大臣:

防衛省のサイトより

地上発射型の12式地対艦誘導弾能力向上型につきましては、今年度、2025年度から配備をするということといたしておりますが、具体的な配備先については、引き続き検討中でありまして、まだ決まっておりません。防衛省としましては、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境を踏まえまして、より迅速にスタンド・オフ防衛能力を構築できるように、取組を進めてまいりたいと考えています。

未だ本決まりではない程度の内容ではあるが、本年度配備すると言うこと以外は対外公表する段階にないというのが発言の趣旨だろう。まあ、普通に考えれば健軍駐屯地への配備はほぼ確定と考えて良いだろう。

この話を深掘りする前に、配備予定の兵器に関して少し説明しておこう。

配備予定なのは、国産の「12式地対艦誘導弾能力向上型」である。対艦ミサイル、つまり敵艦を地上から狙う能力のあるミサイルだという意味だ。

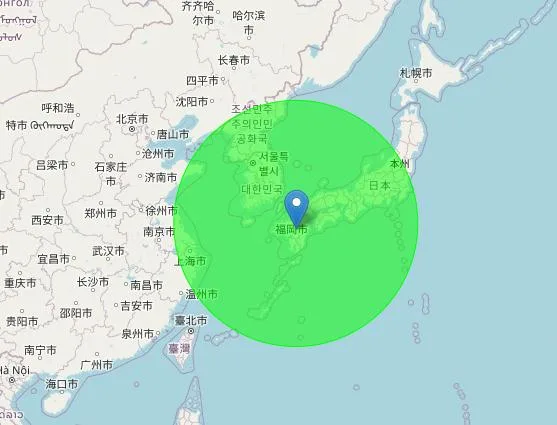

射程は1,000km以上になると言われていて、地対艦ミサイルとしてはさほど長距離とは言えないまでも、中距離くらいの位置づけではある。

こんな感じになる。日本近海をカバーするという意味では、まあ、妥当な能力と言えるだろう。

「配備拠点は攻撃される」論の的外れ

そんなわけで、日本近海を漏れなく射程に収めることのできる地対艦ミサイルの配備は、本来であれば「望ましい」と言うべきである。実際に、政府もそのように配備の準備を進めているので、配備前提で話を進めてイイはずだ。

が、反対派はそうは考えていないようで、いつもの反対の論陣を張っている。

- 有事の際には攻撃対象にになる

- 専守防衛の理念に反する

- 周辺国を刺激する

毎度ながら、良くもまあこんなことを恥ずかしげもなく主張できるものだ。なにしろ、完全に的外れだからだ。なお、上に引用した記者会見でもこんな的外れな質問が。

記者:

先ほどの12式の長射程ミサイルの話に戻るんですけれども、配備をめぐってはですね、相手からの攻撃の標的になるのではないかとの懸念が根強くあります。配備に先立って、配備先の地域住民の方に計画やその目的などについて説明するお考えは大臣はお持ちでしょうか。大臣:

防衛省のサイトより

具体的な配備先につきましては現在検討中でありまして、引き続き検討は続いていきますし、また地元の方にもですね、それが必要であれば、調整は行っていく必要があると思います。

中谷氏はハッキリ答えなかったようだけれど、ガツンと言ってやれば良いのだ。

日本を取り巻く地政学的現実を直視すれば、台湾・沖縄・南西諸島を巡る緊張が高まる中、沖縄の次に戦略上の焦点となるのは九州であることは明白である。

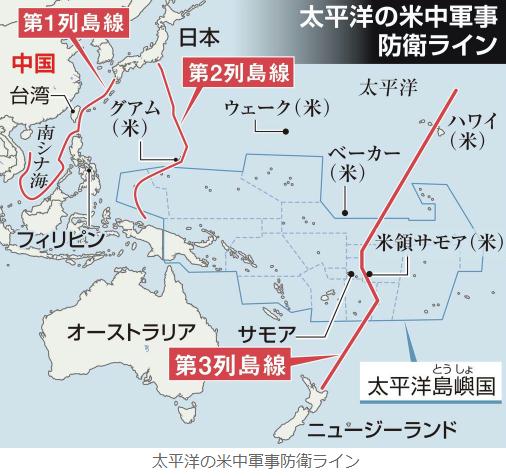

支那が主張する第一列島線には台湾が、第二列島線には九州どころか日本の半分までが含まれる。まあ凡そ荒唐無稽なように見えて、支那は本気だ。

こういった仮想防衛線が引かれて、その侵略方法が議論されていることは疑いのない事実。実行に移すかどうかは不明だが、少なくとも第1列島線まではほぼ侵略完了したといわれており、当然ながら第2列島線を想定して防衛計画を構築する必要がある。

そして、南九州や熊本は、九州防衛の要所にあたる。つまり、そこにミサイルを配備したから狙われるのではなく、既に狙われ得る場所だからこそ、配備が必要なのだ。

むしろ、抑止力が欠如していることこそが、侵略を誘発する最大の原因となる。無防備であれば相手は「叩きやすい」と判断し、戦略的選択肢に組み込みやすくなる。これは、冷戦期から繰り返し実証されてきた現実なのだ。

専守防衛は「平時限定の理念」である

「反撃能力の整備は専守防衛に反する」との声についても、疑問だ。そもそもこの「専守防衛」なるスローガン、平時の国内向けパフォーマンスとして機能してきただけで、戦略としての実効性には極めて乏しいのが実情である。識者の方には耳にタコができている状態だろうけれど。

ここで、専守防衛とはそもそも何かというと、「攻撃されるまで攻撃しない」という発想であり、言い換えれば、「初撃を受け入れることを前提とした戦略」である。

現代戦において、初撃はしばしば勝敗を決める決定打となる。にもかかわらず「攻撃を受けてから対応する」ことを「戦略」と呼ぶのは、あまりに楽観的であり稚拙だ。被害を最小限にとどめ、冷静に反撃へ転じるといった都合の良いシナリオは、現実には成立しないのだから。

また、「攻撃されないために攻撃しない」とするこの理念は、敵にとっての安心材料にもなりかねない。「日本は先制してこない」と確信できる国に対して、果たして相手は抑止されるだろうか?

「理念で国は守れない」

冷徹な現実に直面した時、「理念」は国を守ってはくれない。

特に、支那が膨張戦略を取っている現状では、対抗できるという意思と能力を示す必要がある。つまり、必要なのは、敵に「この国は簡単には落とせない」「下手に手を出すと自分たちが危うくなる」と思わせるための実効的な備えだ。それが、現代のスタンド・オフミサイルであり、機動力ある地対艦・地対地反撃能力なのだ。

専守防衛を完全に否定する必要はないが、それは戦略的柔軟性を担保した上での「選択肢のひとつ」であるべきであって、「政策の足かせ」として自らを縛るものであってはならない。

平時の幻想に酔うのではなく、有事に備える冷静さこそが、本当の平和をつくるのだ。

コメント

こんにちは。

・港は占拠される

・上陸可能なビーチは占領される

・交通と通信は遮断される(物理的に)

・(奴隷確保の意思がない場合)民間人は『居なかった』ことにされる

・資産は、それが個人のものか公的なものかにかかわらず略奪される

開戦時、相手国の前線に近い場所で起こる事はこんな感じですかね。

反撃する戦力が置かれていないなら、そりゃ無血入城も出来るでしょうけど、この場合の「無血」は攻撃側であって、攻められる側はそもそも員数に入らない。

そこんところが、お花畑の人達はわからない、いや、分かりたくないんでしょうね、自分達の金科玉条が御破算になってしまうから。

こんにちは。

彼らは議論する前提をわざとズラしているので、凡そお話になりません。

「侵略されないようにしよう」という話をしているのに、「そもそも攻めてくるわけがない」「その姿勢が相手を刺激する」と、全く議論する気がないのです。

テクニカルなやり方かも知れませんが、真面目に議論する気がないのには困ったものですね。

>全く議論する気がない

まあ、「そう言うだけの、(どこかの誰かに金で雇われた)誰かの言い分を垂れ流すだけのラウドスピーカー」ですからね。

声がデカけりゃ、脳はアリンコほども要らないのでしょう。