日弁連の理解し難い意見表明は度々見かけるのだが、今回のコレもかなり違和感を覚える。

不法滞在ゼロ計画に日弁連会長が反対声明 入管庁がコメント「厳格な対応求められている」

2025/7/27 11:00

日弁連の渕上玲子会長は、強制送還を拒否する「送還忌避者」約3千人を今後5年半で半減させる出入国在留管理庁の計画「不法滞在者ゼロプラン」に反対する声明を発表した。「保護されるべき外国人の人権を侵害する恐れが高く、国際人権法に反する」と主張している。

産経新聞より

産経新聞らしい記事なので、やや注意を要する内容ではあるが……。

制度趣旨を正確に理解した主張ではない

ゼロプランに対する切り取り

公平を期するために日弁連の主張に関する記事のリンクを貼っておこう。

然程長い文章ではないが、全部読むとちょっと頭痛を覚える。もう、恒例行事なので無視すれば良いのだが、いちいち産経新聞が取り上げたところからこの話は始まっている。確かに、日弁連の主張がちょっとおかしいからね。

折角なので、その辺りは少し解説しておこう。

先ずは、ゼロプランの説明からかな。

今回、日弁連が槍玉にあげたのはこちらの出入国在留管理庁の「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」である。

これまで、ルールを守る外国人を積極的に受け入れる一方で、我が国の安全・安心を脅かす外国人の入国・在留を阻止し、確実に我が国から退去させることにより、円滑かつ厳格な出入国在留管理制度の実現を目指してきました。

しかし、昨今、ルールを守らない外国人に係る報道がなされるなど国民の間で不安が高まっている状況を受け、そのような外国人の速やかな送還が強く求められていたところ、法務大臣から、法務大臣政務官に対し、誤用・濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含め、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための対応策をまとめるよう指示がありました。

その結果として、「入国管理」、「在留管理・難民審査」、「出国・送還」の3つの段階に分け、各段階における具体的な対応策を「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」としてまとめました。

出入国在留管理庁のサイトより

この文章を読んで、違和感を感じる人は然程多くは無いように思う。

文脈を読めば、法務省の立場は「適法に在留している外国人は受け入れるが、違法な滞在者は送還対象とする」という、きわめて常識的な姿勢に過ぎないからだ。

ところが、日弁連はこんな風に理解したようだ。

このゼロプランは、日本に滞在している「不法滞在者」は「ルールを守らない外国人」であり、「国民の安全・安心に大きな不安を与えている」という認識に基づいている。

日弁連のサイトより

……え、それって、ただの切り取りでは?文脈を無視して「悪いイメージ」に結びつけるこの手法、さすがに法の専門家がやるには稚拙すぎる。

まあ、日弁連のいつもの手口なので、然程驚きはしないのだけれど。

人権保護の濫用

日弁連が不法滞在者ゼロプランに反対する理由の一つとして挙げているのが、「多文化共生」だ。

まず、ものの見方や考え方、価値観の異なる人々が、互いの文化の違いを認め合い、対等な関係を築きながら、社会の中で共に生活していくことが求められている多文化共生の姿である。外国人についてのみ、「ルール」を守らないという曖昧で漠然とした理由で「国民の安全・安心が脅かされる社会情勢」にあるとすることは、外国人に対する不安や偏見、差別につながりやすく、多文化共生の理念に反し、「非正規滞在者の存在イコール治安悪化の要因である。」といったような誤った認識の固定化を招きかねない。

日弁連のサイトより

この文面だけ見ると、何となく“いいこと”を言っているように見える。でも、「多文化共生」が不法滞在擁護の議論でなぜ出てくるのかが、正直よく分からない。

そもそも、不法滞在者とは、法律に基づかず日本に滞在している人々のことだ。「非正規滞在者」などというマイルドな言い換えを使っているが、オーバーステイは立派な違法行為であり、適法な入国を経ていない者も等しく、基本的には違法な存在である。

確かに、行政上のミスや事情によって不法状態に陥ったケースもあるだろう。それらをすべて「危険人物」と一括りにして排除すべきではない、という主張は理解できる。

だが、だからといって「多文化共生」や「人権保護」といったお題目で一律に擁護するのは、論点のすり替えに見える。

日弁連は以下のような類型を挙げて、「一律排除すべきではない」としている。

- DV被害者

- 難民申請者

- 人身売買の被害者など

これらの人々は、形式上「不法滞在」となる場合があっても、人道的・国際法的配慮に基づき、在留特別許可の対象となる余地がある。つまり、現行制度の中でも、個別判断による「救済」はすでに組み込まれている。

さらに、難民申請中の人は、原則として不法滞在者の扱いではない。入管による審査を経て、正当な理由があれば在留資格を得ることもできる。

問題はむしろ、この制度を濫用する人々の存在である。

たとえば、難民認定の再申請を繰り返すことで、何年も日本に留まる——そうしたケースが増加しているのが現状だ。

出入国在留管理庁が打ち出した「不法滞在者ゼロプラン」は、まさにこうした制度の“抜け穴”に対する対策として、「2アウト制」(申請3回目以降の送還容認)を打ち出したものだ。

制度の趣旨は、不法滞在者を一律に排除するというものではない。明らかな濫用を防ぐための区切りを設ける——それが今回の核心だ。

なお、難民申請の乱用に関しては、国連の一部機関ですら「正当な制度を危うくする」として問題視している実例がある。日弁連が「擁護」すべきは、本当に庇護を必要とする人たちであって、制度を逆手に取って永住を目論む人たちではないはずだ。

2アウト制

先日行われた参議院選挙の結果、入管法改正などに尽力した議員の一人が失職してしまった。

6月10日施行の改正入管法で一体、何が変わるのか?|和田政宗

2024年06月06日 公開

昨年成立した改正入管法が6月10日に施行され、現在審議中の入管法再改正案と技能実習法改正案が成立すれば、外国人の不法滞在や不法就労を将来、なくすことができるようになる。私は参院法務委員会筆頭理事として、改正入管法に基づく送還の確実な実施、現在審議中の法案成立に力を尽くしていく。

6月10日施行の改正入管法では、これまで無制限に繰り返すことができた難民申請が実質2アウト制となる。3回目の難民申請も可能であるが、正当な理由がなければ即座に強制送還対象となる。

~~略~~

さらに、現在審議中の入管法再改正案と技能実習法改正案では、不法就労助長罪の厳罰化や現在の技能実習生(法改正後は育成就労者)の失踪を防ぐための制度が強化される。また、外国人永住者が税や保険料納入を故意に滞納するなど悪質と判断された場合には永住許可を取り消すことができるようになる。

Hanadaプラスより

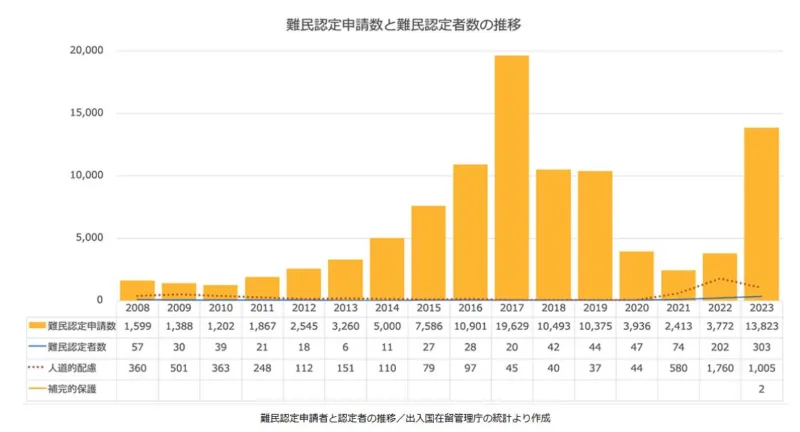

ここ近年、日本への難民申請は急激な増加傾向にある。

不思議なことに、武漢ウイルス感染症が蔓延した時期には、一気にその人数が減った。が、現在は再び急増している状況にある。

何故、難民申請と感染症の動向に相関関係があるのかは「不明」だが、数字には如実に示されている。

更に、先般2アウト制の採用や不法滞在者ゼロプランの採用によって、この数字の変動の可能性が予想される。そうすると、「保護すべき難民」がいるという前提が崩れるように思われる。

多文化共生が「強制」になっていない?

そして、ここでもう一つの懸念材料として浮かび上がってくるのが、先にも触れた「多文化共生」という耳ざわりの良いスローガンである。

「外国人も日本人と同じ地域住民」全国知事会、多文化共生めざし基本法や新組織を国へ提言

2025/7/25 15:02

全国知事会は23、24両日に青森市で開いた全国知事会議の中で、外国人政策について基本法の制定や司令塔組織の設置などを国に求める「外国人の受け入れと多文化共生社会実現に向けた提言」をまとめた。知事会は24日に出した会議全体の声明「青森宣言」でも「排他主義、排外主義を否定し、多文化共生社会を目指す」と宣言した。

産経新聞より

左派の寝言というわけではなく、ついには全国の知事会までが「多文化共生社会の実現」を政府に要請する時代になってしまった。確かに、「排外主義を否定する」という言葉だけを見れば、人権の尊重に繋がる文脈として理解できなくもない。

だが、こうしたスローガンの裏には、「外国人=被保護者」「外国人に不便を感じさせたら、それは日本社会の問題」といった、過剰な自己責任の転嫁が潜んでいる。

特にやり玉に挙げられやすいのがイスラーム教徒だ。イスラム教では唯一神アッラーへの信仰が根幹であり、原理主義的傾向を持つ信者の中には、他の宗教や文化と妥協しない姿勢を貫く者も少なくない。

もちろん、柔軟で穏健なイスラーム教徒が多いのも事実だが、たとえば以下のような動きが現実に起きていることも無視できない。

- 「人権」を盾に行政に対して土葬の許可を求める → 日本経済新聞の記事

- 公共の給食にハラール対応を要求する団体の動き → 朝日新聞シンクキャンパスの記事

こうした要求はイスラーム教徒に限らず、中国人コミュニティなどでも同様だ。

- 公共施設内での中華文化の押し出し → 東洋経済オンラインの記事

それぞれが抱える宗教的・文化的事情に耳を傾けるのは必要だろう。だが、彼らが自ら望んで日本を選び、移り住んできたという事実を忘れてはならない。

それにも関わらず、「多文化共生だから行政が対応すべき」と強く主張し、日本社会に変化や譲歩を一方的に要求するというのは、もはや「共生」ではなく「強制」ではないだろうか?

民間の場で自分たちの文化を発信したり、相互理解を促進する努力まで否定するつもりはない。だが、「共生」の名のもとに公的機関を巻き込んで特定の文化的価値観を押し付けるような態度は、本末転倒であろう。

むしろ、日本社会に歩み寄ってもらうことを求める前に、まず来訪者の側が歩み寄る姿勢を持つべきではないだろうか。

不法滞在をなし崩し的に合法化しようとしている

そして、日弁連の主張で最も違和感を感じるのは、この下りだ。

例えば、日本で生まれ、母国を一度も見たことがない者、幼い頃に親と来日して以来、一度も帰国していない者のように、日本語で考え、日本文化に親しみ、日本社会の中で生きてきた非正規滞在者もいる。また、日本人や正規滞在の外国人と婚姻するなどして家族を構築し、日本社会に根付いている非正規滞在者もいる。こうした者たちは、非正規滞在であるために、言葉も話せず親族はおろか知り合いも一人もおらず、生活の術も皆無である母国に強制送還されてしまうことになりかねない。そうした非正規滞在をなくすためには、国際人権法に基づいた権利擁護をすることで在留を正規のものとすることこそが不可欠である。

日弁連のサイトより

この主張は一理ある部分もあるが、結果として「不法滞在の黙認」や「制度の骨抜き化」を招くおそれがあり、法治国家として看過し難い内容でもある。

弁護士法第1条が規定する「基本的人権の擁護と社会正義の実現」という使命のもとにあっても、法そのものの順守は前提である。不法行為を是認するような主張は、その使命と矛盾する恐れがあり、看過出来るものではない。

もちろん、既にそのような状態になってしまっている方々には、ある程度の措置は必要なのだが、既に配慮が打ち出されている。

対象者(送還忌避者のうち本邦で出生した子供201人中、89.1%にあたる171人)は、在留特別許可が付与されたのだ。

そしてこれ以上、そういった不幸な子供達を増やさないようにする意味でも、不法滞在者の長期滞在はあってはならない。即時帰国を促した方が、将来的にも不幸な人を生み出さないという意味において、大切な事だと思う。

人権擁護とバランス

結局のところ、日弁連の主張の最大の問題は、日本人に対して大きく譲歩を迫る思想がベースになっていることで、人権保護の建前を最大化することでバランスを欠いた内容になっている点だ。

法治国家においては、順法精神が制度の根幹を支えており、これを逸脱する者には相応の法的対処が求められる。

故に、人権を理由に法規を回避するような主張は、原則としては許容されるべきではないのだ。法と人権のバランスをどう取るかが肝心であって、一方に偏りすぎると社会的な齟齬が生じる。

ただし、止むに止まれぬ事情という個別の案件は当然存在して、そういったレアケースに対しては事情に応じて手厚く保護するということは、許されて然るべきだろう。

本件で言うのであれば、難民認定すべき人々には早期認定と保護が必要であるとは思う。

ところが、難民条約に基づく保護を本来受けるべき水準にない人々が、何度も申請を繰り返すことにより、行政のリソースが圧迫されているのが現状だ。結果として、真に保護されるべき難民の認定が遅れ、制度そのものへの信頼も損なわれかねない。

今回の不法滞在者ゼロプランというのは、そういった問題に鑑みて出されたものであり、政策に100点はないため問題点の洗い出しは必要であるとはいえ、日弁連の主張はかなり無理筋であるように思われる。

それは誰も幸せにならないんだよね。

コメント

【日本に滞在している「不法滞在者」は「ルールを守らない外国人」であり、「国民の安全・安心に大きな不安を与えている」】

この方 他人が勝手に自宅に入って来ても、家族の安全安心に不安は無いのですかね?

高速道路を逆走してくる車に出会っても、逆走ドライバーが認知症なら 止めなくても、安全安心に不安は無いのですかね?

不法行為の罰則の大小には不法行為者の事情も関係するかも知れませんが、

不法行為から受ける被害の大小には不法行為者の事情は無関係です。

ご指摘通り、この弁護士さん達は自分達の家に、不法入国者を招いてホームステイさせてから言えと。

まあ何というか、説得力がありませんよね。

言ってみれば、知らない間に自分の家の庭に、他人が無断で住み着いたみたいな事案です。

どんな事情があるにせよ、正式な手続きを経ろというのは常識的なはなしでありまして、勝手に住み着くなら出ていけといわれるのは仕方のない話。それを家の持ち主に「我慢しろ」というのは、人権保護とは又別ベクトルの話だと思います。

こんにちは。

やっぱり、弁護士って、ほとんどの場合最低の人種だって思っちゃいますね。

※そうでない人もいっぱい居るのは肌で感じてます、息子の学校の件で地元の弁護士を当たったことあるので。

※弁護士資格に、国籍と、今までの実績と、思想は絶対必要条件ではないかと。思想を言い出すと「自由が権利がふじこふじこ」いいだすのでしょうが……

こんにちは。

弁護士は味方に付ければ心強い方々なんですがね。

人としてはなかなか癖の強い人が多い印象です。