そう言えば、22日だったね。

「三船遭難事件」から80年 犠牲者を追悼する慰霊祭 留萌

08月22日 19時22分

終戦直後、北海道沖で樺太、いまのサハリンから引き揚げる3隻の船が旧ソビエト軍とみられる潜水艦に攻撃され、1700人余りが亡くなった「三船遭難事件」から22日で80年です。

NHKニュースより

留萌市では犠牲者を追悼する慰霊祭が行われました。

敗戦日8月15日以降の悲惨な話は幾つかあるけれど、これはそのうちの1つだ。歴史の授業で教えてはくれないけれど。

今なお、事実関係は不明

「樺太引揚げ船を撃沈せよ」

さて、「終戦直後、北海道沖で樺太、いまのサハリンから引き揚げる3隻の船が旧ソビエト軍とみられる潜水艦に攻撃され、1700人余りが亡くなった」と、サラッと書かれているけれど、何が起きたのかということはこの記載では伝わってこない。

ソ連(旧ロシア)が、どんな卑劣な行為をしたのか?ということだが、その当時、日本はソ連と日ソ中立条約を結んでいた。

- 1941年4月13日 日ソ中立条約締結(条約の効力は5年で、期間満了1年前までに両国のいずれかが廃棄通告しなかった場合は5年間自動延長されるため、1946年4月25日まで有効)

- 1942年1月1日 連合国共同宣言にソ連が署名(連合国側にソ連が参加)

- 1945年4月4日 日ソ中立条約の不延長を通達

- 1945年6月26日 連合国共同宣言は国際連合憲章として正式に制定

- 1945年7月26日 ポツダム宣言を日本へ提示(対日降伏勧告)

- 1945年8月8日 ソ連対日宣戦布告

- 1945年8月9日 ソ連対日参戦

- 1945年8月15日 日本がポツダム宣言の受諾を告示

- 1945年9月2日 日本が降伏宣言書に署名し、大東亜戦争の終結を迎える

こんな感じのタイムスケジュールになっていて、日本とソ連との関係はアメリカの暗躍もあって悪化の一途を辿っていた。

日ソ中立条約廃棄に関するソ連覚書(1945年4月5日)

日「ソ」中立条約ハ独「ソ」戦争及日本ノ対米英戦争勃発前タル一九四一年四月十三日調印セラレタルモノナルカ爾来事態ハ根本的ニ変化シ日本ハ其ノ同盟国タル独逸ノ対「ソ」戦争遂行ヲ援助シ旦「ソ」連ノ同盟国タル米英卜交戦中ナリ斯ル状態二於テハ「ソ」日中立条約ハ其ノ意義ヲ喪失シ其ノ存続ハ不可能トナレリ

Wikipedia「北方領土問題に関する日露共同作成資料集(1992年版)」より

依テ同条約第三条ノ規定二基キ「ソ」連政府ハ二日「ソ」中立条約ハ明年四月期限満了茲後延長セサル意向ナル旨宣言スルモノナリ

ソ連は少なくとも1945年4月5日までは、1946年4月25日まで日ソ中立条約が有効であることは認識していて、ソ連側が4月4日の不延長通達を「条約破棄の通達」と解釈するのは誤りである。

尤も、ソ連側が東京裁判において「日本側に条約侵犯行為があったので破棄は有効」である旨を主張したが、ポツダム会談(1945年7月17日~8月2日)でソ連は日ソ中立条約に基づいて日本から要請されていた終戦工作に基づいた日本側の提案を伝えていたことを鑑みると、その当時は「破棄が有効」だとは認識していなかった可能性が高い。

にも関わらず、ソ連は8月9日に日本への侵攻を開始した。

対日宣戦布告の理由

直接的な日本への対日宣戦布告は、1945年8月8日(モスクワ時間)の夕刻に、当時外務人民委員(外務大臣にあたる)だったヴャチェスラフ・モロトフから、駐ソ大使であった佐藤尚武に伝えられた。

ソ連対日宣戦布告においては、ソ連対日参戦の旨とその理由として、次の4点が述べられた。

Wikipediaより

- 日本政府が7月26日の米英中による3国宣言(ポツダム宣言)を拒否したことで、日本が提案していた和平調停の基礎は完全に失われたこと。

- 日本の宣言無視を受けて、連合国は、ソ連に、日本の侵略に対する連合国の戦争に参戦して世界平和の回復に貢献することを提案したこと。

- ソ連政府は連合国に対する義務に従って右提案を受諾し、7月26日の3国宣言にソ連も参加することを決め、各国人民をこれ以上の犠牲と苦難から救い、日本人を無条件降伏後の危険と破壊から救うためにソ連は対日参戦に踏み切ること。

- 以上の理由からソ連政府は8月9日から日本と戦争状態に入るべきこと。

……ポツダム宣言、ソ連は署名していなかったよね?

そもそも、この宣戦布告は、即時日本に伝えられる……ことはなかった。当時、モロトフの許可を得て佐藤は東京に打電した。しかし、モスクワ中央局は電信を受理したにも関わらず、日本側には通達しなかった。

日本側がこの事実を知ったのは、具体的にソ連軍が動いたとの情報を関東軍総司令部は第5軍司令部からの緊急電話によりもたらされた時で、タス通信も対日宣戦布告を行った旨を報道しており、正式な伝達無く始まったことになる。

というわけで、宣戦布告無くなし崩し的にソ連の侵攻は開始された。

8月10日、御前会議が行われてポツダム宣言受諾の聖断が下される。当時の駐日ソ連大使であるヤコフ・マリクにその旨が伝えられ、この時にマリクより正式な対日宣戦布告が通知された。

マリクに大して外務大臣であった東郷茂徳は、「日本側はソ連側からの特使派遣の回答を待っており、3国宣言(ポツダム宣言)の受諾の可否もその回答を参考にして決められる筈なのに、その回答もせずに何をもって日本が宣言を拒否したとして突然戦争状態に入ったとしているのか」と詰め寄った上で、マリクにポツダム宣言受諾を決めたことを本国に通知して侵攻を止めろと迫った。

樺太からの撤退

というわけで、敗戦を受け入れた日本はソ連の猛攻をいなしながらの撤退作戦を敢行せざるを得なくなった。

当時の樺太には多数の邦人がいて、撤退戦を継続すると共に日本本土への疎開が進められた。

最初の疎開船は13日夕に出港した宗谷丸で、680人を乗せて本土へと向かった。以降、戦闘の合間を縫って、順次、疎開が進められることになる。

20日に樺太を出港した小笠原丸(1,456トン)は、海底ケーブル敷設船であり、武装が積まれていた。しかし、誤解されてはいけないとの配慮から、覆いをかけられていた。連合軍からの指示で、攻撃されないための一定の無線信号を出し、マストに航海灯を掲げていた。

小笠原丸は稚内に到着した後、登場者に下船を勧めたが、最終目的地は小樽になっていたため、下船を拒んだ人が多かった。そして、増毛沖の海上でソ連潜水艦L-12と思われる艦船の雷撃によって撃沈。乗員乗客638名が死亡し、生存者は61名だった。

同日、第二号新興丸(2,700トン)が大泊からの疎開者約3,400名を乗せ小樽へ向っていたが、こちらも留萌沖北西33キロの海上で、ソ連の潜水艦L-19からの魚雷を受ける。第二号新興丸は初撃を耐えて、浮上してきた潜水艦に応戦。

潜水艦の攻撃から逃れて第二号新興丸はなんとか留萌港に入港するも、犠牲者は行方不明者を合わせて400名を数えた。

その翌日21日に、貨物船の泰東丸(877トン)が大泊を21日午後11時頃小樽へ向って出航し、22日午前9時52分、北海道留萌小平町沖西方25キロの海上において、浮上したソ連潜水艦L-19の砲撃を受け、応戦虚しく撃沈。乗員乗客約780名中667名が死亡した。

もちろん民間船への無差別攻撃は国際法違反であるため、日本とソ連が交戦状態にあったかは関係なく、国際法に反したソ連の行為は責められるべきである。

三船とも、武装を保有していた点が問題視されるケースもあるが、そもそも潜航中の潜水艦に対して民間船が先制攻撃を加えることは不可能。ソ連側のL-19潜水艦とL-12潜水艦の2隻は、留萌付近海上で偵察と敵艦攻撃の任務に就いており、作戦行動において3隻の船を攻撃、2隻を撃沈したと記録されている。

攻撃命令

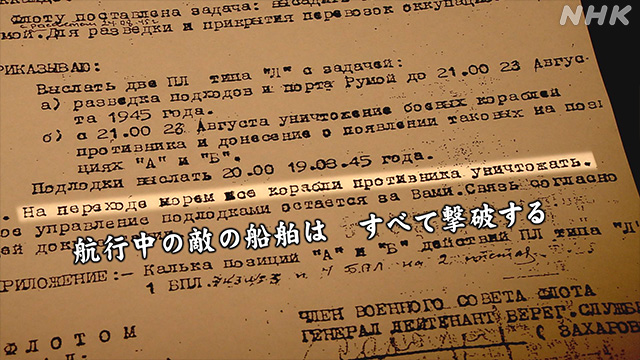

なお、1990年に発見された資料にはこのように記されていたのだとか。

旧ソ連軍の資料には、民間船かを確認する義務を負わず「航行中の敵の船舶は、すべて撃破せよ」とある。

このような資料についても、ロシアは公式に軍事行動であったことを認めてはいない。認めれば、民間船を撃沈した責を負うことになるからね。

そんなわけで、真相はいかなるものだったかは不明。日本側の証言にも幾つも食い違う部分があるので、ソ連の無差別攻撃であったのか、戦時の交戦扱いだったのかも不明。ただ、民間人に多数の犠牲者を出したことは間違いないし、少なくともソ連側に向かって何かの作戦を実行する段階ではなかった(武装あり、疎開を実施するために樺太に向かっている最中ということであれば、ソ連側の有責とは言い難い)。

当時の日本政府は、ソ連の蛮行を想定出来てはいなかった部分はあると思う。真岡郵便電信局事件(1945年8月20日)や、この後のシベリア抑留など、この戦後の混乱にまつわる悲劇は多い。あまり語られることはないが、日本人はこういった歴史を忘れてはならなかった。ロシアはそういう国家の末裔なのだ。

コメント

こんにちは。

だから露助は信用出来ない。

信用してはいけない。

もちろん、露助の手先も。

※その手先を自党に招き入れたアホンダラ宰相も。

ただ、これら「歴史的事実」があったとしても、それを公にしたとしても、それが問題にされる為には『日本国が戦勝国側』に居る必要がある、敗戦国側にいる間はどれだけ正義の御旗を振ろうが、事実を積み重ねようが、無視される。

この「事実」は、心しておくべきでしょう。