正直あまり公明党関連の話題は扱いたくないのだが、この件については誤解している人も少なくなさそうなので触れておこう。

公明党・斉藤鉄夫代表、企業献金規制「自民党も含めて合意を」

2025年10月12日 12:29

公明党の斉藤鉄夫代表は12日のNHK番組で、企業・団体献金の規制に向けた法整備について「できるだけ自民党も含めて、全党入って合意することが望ましい」と語った。自民党の合意を得た上で「成立に全力を挙げたい」と強調した。

日本経済新聞より

一見すると、政治資金の透明化を目指す健全な主張に見える。しかし本当にそうだろうか?

- 公明党の掲げる企業・団体献金の規制の案は自民党は容易に飲めない

- 公明党代表の斎藤氏の不始末は割と悪質

- そもそも公明党は「クリーンな政治」を掲げるが、その実態は必ずしもクリーンではなくむしろグレーである

自党に甘い政治資金観

企業・団体献金の規制の案

先ずは、公明党などが推進しようとしている「企業・団体献金の規制」について整理しておきたい。内容は以下のように整理できる。

- 公開基準の引き下げ

- 献金した企業・団体の名称などの公開基準を、自民案の「年間 1000万円超」から「5万円超」へ引き下げる

- → 5万円という少額でも多数回に分ければ実質的操作が可能

- 受け取る政党支部の限定

- 献金を受けられる政党支部を、政治資金収支報告書をオンライン提出する支部に限るという条件を設ける

- → 組織的にオンライン提出のシステム構築が可能な政党支部に限られる

- 受け皿(献金先組織)の限定

- 企業・団体献金を受けられる先を政党本部・都道府県連などに限定する

- → 支部や地方支部の献金受け口を縮小することで、分散した資金流通を抑え、中央集権化する意図。

- 政党法制定とガバナンス強化

- 政党が守るべきガバナンス規定を定める「政党法」を速やかに制定

- → 従えない政党・団体からの企業献金は禁止に

- 個人献金促進とのセット

- 企業・団体献金を抑える一方で、個人献金を促す制度も強化。例えば寄付の税控除率を現行の30%から最高40%に引き上げ、適用対象を国会議員・都道府県議・知事などにも拡大する

- 段階的縮減+実質禁止への移行

- 形だけ禁止しても実質的な流れを変えられなければ意味がないという認識の下、段階的に企業・団体献金を縮小させ、最終的には“実質禁止”に近づける。

と、こんな感じだ。

しかし、自民党には全国に7,000を超える政党支部があり、地方支部の多くが地元企業や団体の献金を基に活動している。これを衆議院小選挙区の数まで縮小すると、289まで減らすことになる。

読売新聞によれば、自民党がこの案に反対するのは「地方での活動に支障が出て、党の衰退につながりかねない」ためだという。実際、地方支部が弱体化すれば、選挙活動・政策浸透・地元後援会との関係構築が難しくなる。つまり、この規制は“金の流れ”だけでなく、自民党という巨大政党の組織構築そのものを直撃する内容なのだ。

その場で回答しろと言われて、「じゃあやります」などと言えるわけがない。

代表本人の不始末

一方で、ネットで騒がれている公明党代表の斎藤氏の不始末について少し整理しておこう。

「事務上のミス、深く反省」斉藤国交相が謝罪 収支報告書の不記載で

2022年11月29日 11時10分

斉藤鉄夫国土交通相は29日の閣議後会見で、自身が代表を務める政治団体の政治資金収支報告書で一部収入の不記載が見つかった問題で、「事務上のミスによる記載漏れであり、深く反省しおわびを申し上げる」と陳謝した。

朝日新聞より

この「記載漏れ」は少額ではない。過去数年の間に複数件の不記載が発覚しており、以下のように続いている。

- 2020年12月:「全国宅建政治連盟」からの寄付100万円(2018・2019年分)を2年連続で不記載

- 2021年11月:亡くなった姉から相続した金銭信託1億379万円と株式等を資産報告書に未記載

- 2022年11月:事務所賃料約90万円を政治資金報告書に未記載

- 2022年12月:選挙運動費用報告書に領収書20枚(計5万円)未記載

これらは、2021年10月に国交大臣に就任した際の資産公開をきっかけに発覚したもので、就任していなければ露見しなかった可能性が高い。

それ以降がクリーンなのか?と言われると、これまた良く分からない。一応、いずれも適正な記載をしているとされているが、相続に関しては申告漏れの分、納税額が未納になったはず。そのあたり追徴課税処理などは適切にされたかは不明である。でも、「クリーンな政治」を掲げる政治家としては些か説明が足りていないよね。「適切に処理した」では、説明とは言えないよ。

なお、斎藤氏は党として何か処分がなされたかというと、そんな話も聞かないんだよね。記載ミスだったから問題ない、不問だってことらしい。え?公明党としてのクリーンって何?

「クリーン」とは言い難い資金の流れ

ここで言っておきたいのは、「自民党もクリーンだ」と擁護する意図は全くないということだ。ただ、公明党が「清廉潔白」を掲げる以上、その実態も検証すべきだろう。

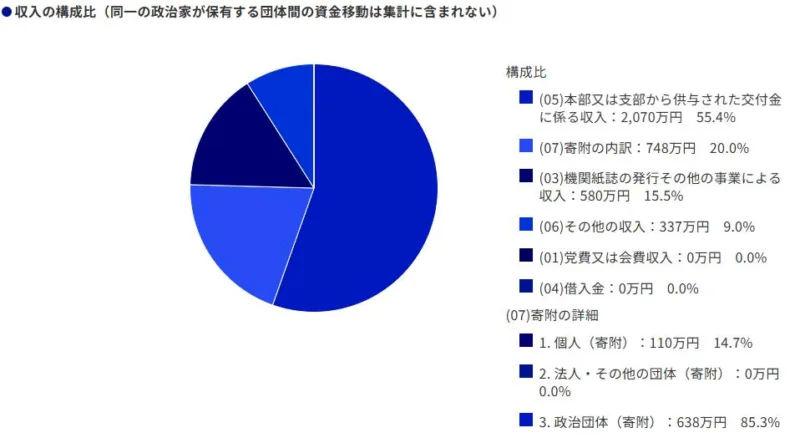

さて、先ずは政治資金収支報告書に基づく話だ。対象年度は2023年の政治資金収支報告である。

- 個人献金:14.7%

- 政治団体からの寄付:85.3%

- 法人・団体からの献金:0%

つまり「創価学会などの団体献金はない」という体裁を取っているわけだ。

では、これの仕組みがどうなっているのか?ということなんだけど、政治団体からの寄付が公明党広島県本部からの寄付であることになっている。

公明党広島県本部のデータを見るとこの通り。

えぇ、これって説明になっているの?

ちょっと意味が分からないので、再び斎藤氏の報告書内に記載された寄付に関する細目を見ていく。

ほほう、斉藤鉄夫後援会からの収入ってことになっているね。この寄付の小計は6,378,450円となっている。

また、斉藤鉄夫を囲む懇談会からの収益があって、「東京プリンスホテル、令和5年4月26日」で5,800,000円との説明がある。

収入総額53,948,560円のうち、前年からの繰り越しが41,770,098円で、本年の収入額は12,178,462円(斎藤鉄夫後援会へ公明党広島本部からの寄付に齋藤鉄夫を囲む懇談会の収益の合算に等しい)となっている。

報告書の明細を追うと実際には「懇談会収益」として5,800,000円(東京プリンスホテル)が計上されている。

総収入5,394万円のうち、前年からの繰越が約4,177万円。実際の年間収入は約1,217万円で、そのうち半分がパーティー券収入という構図である。

これが「透明」なの?

政治資金の不透明さは変わらない

パーティー券収入については、自民党にも同様の問題がある。20万円以下の購入は匿名でよく、誰が実際に資金を出したのかを追跡できない。企業が部署単位で小口購入した場合や、社員が会社の意向で購入した場合など、実態は容易に隠せる。

では、宗教団体の信者が「個人として」パーティー券を購入する場合はどうだろうか?信者が自発的に買ったという建前があれば、規制対象にはならない。企業と同じく、組織的動員があっても外形上は“個人献金”として扱われるのだ。

さらに、公明党のように地方支部で資金を集め、本部経由で議員個人に配分する方式では、資金の出所は極めて不透明になる。これは自民党で問題化した「派閥ノルマ→キックバック」と本質的に変わらない。

加えて、機関紙などの事業収益は巨額であるにもかかわらず、その使途は公開されていない。たとえば公明新聞の令和4年分の収入は約59億2,000万円、しんぶん赤旗は約152億円。いずれも「収入」は公表されているが、「支出」の詳細は不明だ。

販売実態を考えると、その資金循環は到底健全とは言い難い。

結局、誰が困るのか

こうした構造の中で「企業・団体献金の規制」を進めれば、影響を受けるのは主に自民党である。

公明党や宗教団体系の政治団体は、個人名義や支部ルートを使えば従来どおり資金を集められる。国民民主党も多少の影響はあるだろうが、公明党に比べれば軽微だ。

つまり、表向きは「政治資金のクリーン化」を掲げながら、実質的には自民党だけを縛る構図。 “クリーン”という言葉の裏にある政治的計算を見抜く必要があるだろう。

そして、国民にとってはどちらの政治資金集めのやり方が好ましいのか?という話だよね。僕は、あんな内容の新聞買うの嫌だし、人の好みは様々なので色々なやり方があって良いでしょう?ならば、企業・団体だけでなく個人献金に関しても、もっと透明化を図るなどのやり方をしないとクリーンとは言えないのでは。

コメント

そもそも公明党が連立与党になったのは政教分離の一致について自民党に攻撃されて故池田大作を国会に証人喚問されそうになったからです。

また同じことをやればいいと思います。

当時は影響力があったことと、かなりあくどい集金手法をやっていたことが原因でしたから。

それが言論弾圧につながり、公明党がまあ、アレですよね。

こんにちは。

その公明の斉藤党首も、自身の不記載が億を超えてるそうで。

脇が甘いにも程があるというか、どの口がというか。

まあ、クズなんですよね。

こんにちは。

不記載に関しては記事でも多少まとめましたが、彼の主張は整合性がないんですよね。

バレなければ合法とでも思っていたのでしょう。