日本の産業界は危機感が足りない。

「脱中国」できない関西経済界 背景に歴史的つながりも リスク回避は喫緊の課題

2025/11/22 18:50

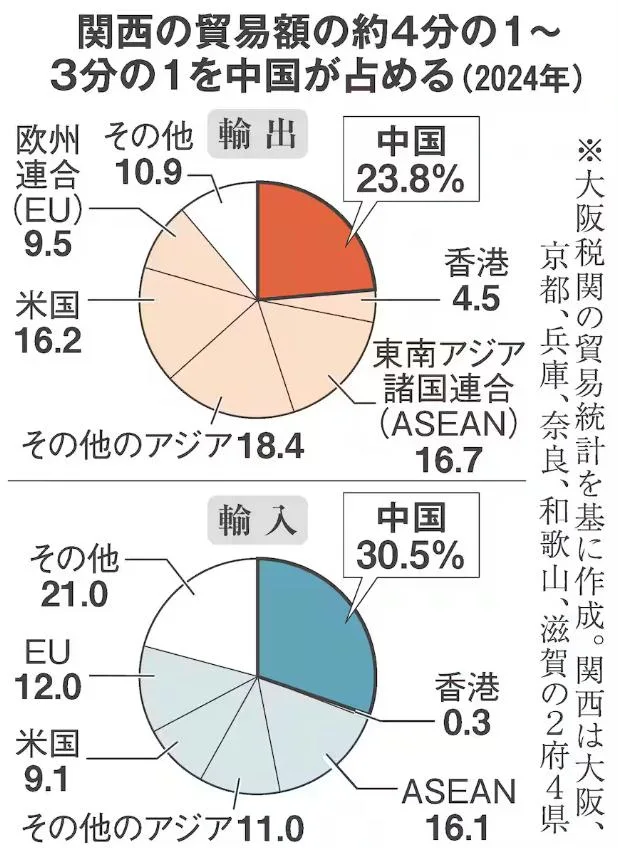

高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発した中国政府の対抗措置が相次いでいることで、関西経済界が対応に苦慮している。関西からの輸出額の約4分の1を中国向けが占め、多くの企業が中国に拠点を置いているからだ。

産経新聞より

産経新聞の記事に突っ込みを入れても仕方がないんだけれど。

慣行と惰性が経営を怪しくする

危機感が薄い関西圏

チャイナリスクなんて、今更な話。

中国リスクはこれまでもたびたび指摘され、表面化してきた。ただ、関西は歴史的つながりなどで中国依存から脱却できておらず、リスク回避に早急に取り組む必要に迫られている。

産経新聞「「脱中国」できない関西経済界~」より

歴史的繋がりといったところで、たいした歴史があるわけでもない。単に、今まで対策してこなかっただけである。

未だに強く依存しているということのようだ。

依存の理由

で、どうして依存しているかという説明があるのだが、レアアースなどの話も今ひとつ説得力に欠ける。

関西の中国依存脱却が進まない理由の一つは、中国が持つ経済的な優位性にある。中国が高い世界シェアを持つレアアース(希土類)は製造業に不可欠で、製薬業では感染症の治療に不可欠な抗菌薬で原料と原薬の大半を中国に依存している。巨大な消費市場の魅力も失われていない。

産経新聞「「脱中国」できない関西経済界~」より

これまで、レアアース依存に関しては散々警鐘が鳴らされてきている。

レアアース使用削減へ、脱中国依存 日本メーカー技術開発を加速

2023/5/22 18:36

日本メーカーが、モーターなどのレアアース(希土類)使用を減らす技術の開発を加速させている。特に電気自動車(EV)用モーターに欠かせない磁石では、プロテリアル(旧日立金属)などが現在主流でレアアースの一種「ネオジム」を原料に使った磁石からの代替を狙う。レアアース採掘では中国が約7割のシェアを握り、各国の経済安全保障を脅かしている。各社は中国依存脱却とともに使用量を減らすニーズも拡大するとみて実用化を急ぐ。

産経新聞より

その為の技術開発も進められている。もちろん、コスト的に新技術がコスト的に従来技術より高くなれば、採用しにくい側面があるのは事実だ。

ただし、安定供給あってこその話なので、そうしたリスクに目を瞑ってきたことが問題であって、少なくとも支那からの供給が途絶えたことを想定していないのは論外である。

もう一つの理由は、関西と中国の人的つながりの深さだ。関西経済界は、1972年の日中国交正常化の前から独自のパイプを中国と構築。松下電器産業(現パナソニック)の創業者、松下幸之助氏は経済協力に貢献し、現地で「井戸を掘った人」とたたえられている。関経連の松本氏は中国を「一衣帯水」の相手と呼び、来年秋の訪中団派遣を検討している。

しかし、中国リスクは突如として顕在化する。2012年に尖閣諸島(沖縄県石垣市)を巡り日中関係が悪化した際には、中国でパナソニックの工場がデモ隊の襲撃を受けた。

産経新聞「「脱中国」できない関西経済界~」より

松下幸之助が偉大な人物であった点を否定する積もりはないが、彼の取り組みは完全に失敗して、今やパナソニックは多くの技術を支那に吸収され、シェアを奪われてしまった。

時代の変化について行けない企業は駆逐されると、そういう側面を理解できていない企業が、「経済と政治は違う」などという幻想に取り憑かれているうちに、経営が悪化しているという話なんだよね。

まだ悪化する関係

結局のところ、支那にとっては経済と政治は一体のモノ。日本との関係は政治がコントロール出来なければならないモノなのだ。

彼らのロジックは、現実かどうかはともかくとして、認識は「そう」なのだ。

台湾巡る日本の発言は衝撃的、一線を越えた=中国外相

2025年11月23日午後 6:25

中国の王毅共産党政治局員兼外相は、日本の指導者が台湾への軍事介入を示唆する誤ったメッセージを公に発したことは「衝撃的だ」と述べ、日本は「踏み越えてはならない一線(レッドライン)」を越えたと主張した。外務省が23日、声明を発表した。

ロイターより

そこでとうとう共産党政治局員兼外相の王毅氏が発言するに至った。大阪総領事のような小物ではなく、王毅氏クラスが出てきたということは、かなり本気を見せているという意味でもある。

ただ、この王毅氏、この発言をしたのはタジキスタンでの外相会談のタイミングである。

これに対し、ムフリッディン外相は「台湾問題における中国の厳正な立場を支持する」と応じたということです。

Yahoo!ニュースより

国際社会において、日本に対して敵対的な発言をして許される国家というのは、さほど多くない。タジキスタンはそれが許される国家だったという、それだけの話である。

例えば、アメリカとの外相会談などをやった時に、流石に王毅氏といえどこんな妄言は許されないし、西側諸国の多くは「外相会談の時にそんな発言は止めてくれ」ということになるだろう。

つまり、逆に言えばこういう発言をするのに「場所を選んだ」ということを意味するわけで、支那の努力とは裏腹に、国際社会では支那側の発言が支持されない状況にあると分析できる。

そうだとすると、振り上げた拳を振り下ろす場所が見つからない支那は、そう簡単に現状から手仕舞い出来ない。下手すると知日派である王毅氏が失脚する可能性すら出てきているので、必死なんだろうけど、出口は未だに見えない。

まとめ

各企業の経営理念があるので、支那依存が強くて影響を受けている実情を見て、「それみたことか」というのも違うとは思う。

だけど、既に経済危機が叫ばれて久しい支那の実情を考えれば、いつまでも依存を続けるというのは極めて危険なことだ。敢えて危険な状況で利益を狙うという考え方もあるんだろうけれど、そうだとしても駄目になった時の保険が必要な時代になっているわけで。

僕みたいな経営素人に、「リスクに備えよ」と言われても響かないだろうから、本田宗一郎氏の韓国との関わりで失敗した話を思い出して欲しい。大陸の哲学は日本のそれとは違う。それを踏まえて商売が出来なかったところが、苦境に立たされている。まあそういう話なんだよ。

コメント

こんにちは。

>この発言をしたのはタジキスタン

結局、これなんですよね。

大舞台で堂々と発言する根性はない。

挙げ句、G20でも逃げ回っている。

国内には「我が代表堂々と退場」って言えるかもですが、諸外国の首脳からは「……逃げたな」でしかない。

そのセンスの無さが、歴代ずっと内政しか重視してこなかった(外政=外征=外圧、以外の策を持たない)中華王朝の限界なのでしょう、と思えるのです。

こんにちは。

日本に対して噛み付いてやれというのも、嘗められているんでしょうな。

困ったものです。