これまた衝撃的な話だな。

中国の原発はなぜ安いのか

2025.11.25

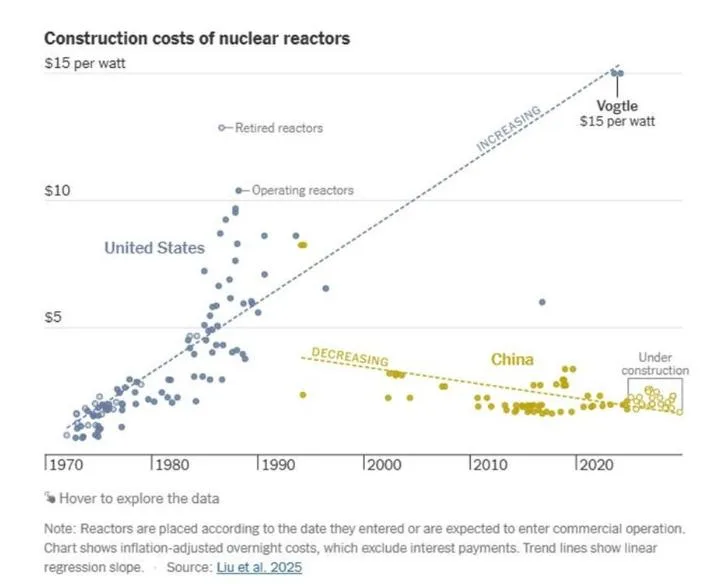

中国の原子力発電は米国より遥かに安い。衝撃的な図が公開された。

図は、サブスタックのEnergy Bad Boysによるものだ。わりと最近に出来たブログだが、毎回とても印象的な図を掲載してくれていて重宝する。

キヤノングローバル戦略研究所より

杉山大志氏の記事か……、まあ7割引きくらいで読んだ方が良さそうだが、内容はスゴイね。

安さの秘密

支那に学べ!?

さて、杉山氏の悪口はともかくとして、彼の意見に賛同する部分もある。「気候危機は存在しない」「グレタ・トゥーンベリは共産主義者」など、地球温暖化とその対策について否定的な見解を発信している点だ。

しかし、当然、賛同できない部分もある。

しかしそれ以上に、中国の原子力産業の合理性こそが、低コスト実現の鍵だったという。すなわち、ごく少数の原子炉タイプのみを建設し、それを繰り返し行うことで規模の経済を確立した。規制プロセスを合理化し、サプライチェーンを簡素化した。

日本も、中国に学ぶべきではなかろうか?

キヤノングローバル戦略研究所「中国の原発はなぜ安いのか」より

皮肉だよね?そうでないとしたら、それはそれで衝撃的な発言ではある。

建設コストが安い

さて、そういった部分があるのは否定できないところだが、紹介されているグラフはそれはそれでビックリする。

これは原子炉の建設コストがアメリカで高騰し続けていることを示す図であり、発電量辺りの建設コストが支那では激安であることを示している。

中国における原発の建設費は減少を続けている。2030年までに完成予定の案件では、予想される初期資本費は1キロワットあたり1,600ドルから2,580ドルの間とされている。1ドル150円で換算すれば100万キロワットあたりで2400億円から3870億円となる。

キヤノングローバル戦略研究所「中国の原発はなぜ安いのか」より

このブログでは支那や韓国における建築物の記事も取り扱っているので、「建設コストが安い」=「合理化」という構図を見ると、もう嫌な予感しかない。

しかしながら、それはそれとして原子炉建設は「別なのでは」との前提で、色々と調査してみた。

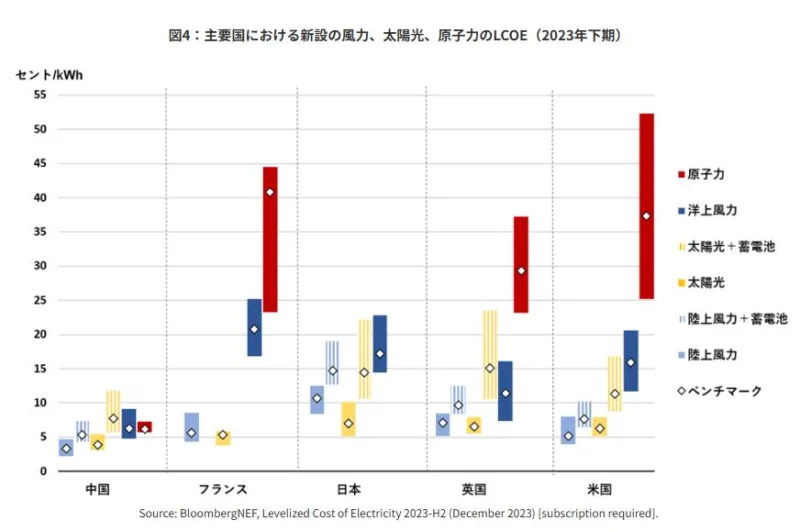

発電絡みでは曰く付きのサイト、自然エネルギー財団が紹介しているLCOE(Levelized Cost of Electricity:均等化発電原価)のグラフを参照してみよう。

ここでも支那の原子炉建設コストが衝撃的に安いことが示されている。

BloombergNEFによると、中国における新設の原子力発電のLCOE基準値(補助金なし)は6.2セント/kWh(キロワット時)である(1セントは約1.4円、2024年9月時点)。世界の標準と比べて極めて低い。これは国内の3つの要因によるもので、安い労働コスト、有利な金融事情(資本集中型のプロジェクトでは非常に重要)、そして短い建設期間(平均6年)、を挙げることができる。

自然エネルギー財団のサイトより

LCOEは発電コスト全般を示しているが、原子炉の発電コストは建設費における比重が非常に高いので、ほぼ建設コストとイコールと見て良いだろう。

同型の原子炉建設を同時に

これについて、コスト削減できる真っ当な方法はあるとは思う。

中国原発、30年に米国抜き世界1位へ 10基を建設認可

2025年5月16日 2:00

中国政府は原子力発電所5カ所10基の建設プロジェクトの認可を出した。総投資額は2000億元(約4兆円)規模に達する。中国は石炭依存を軽減するために原発建設を進め、2030年までに発電容量が米国などを抜いて世界トップとなるとの見方もある。

日本経済新聞より

支那の原発建設において、主力なのが第3世代の原子炉「華竜1号」で、今年5月に認可された10基のうち8基が同型の原子炉である。

支那は海外には積極的に原子炉を輸出してはいないが、世界の原子炉のうち数が最も多い第三世代型原子炉が「華竜1号」である(建設中・稼働中のモノを含めて合計41基)という。

調べてみたら、パキスタンで2基が稼働中らしい。今後は輸出も増やしていく計画かもしれない。

2021年1月30日に1号炉が最初の商業運転を開始。フランスの第2世代原子炉M310に基づいているが、知的財産権は支那で完全に保持されているということになっている(M310の設計に関わったフランスのアレバ社はこの点に不満があるようだが)。

現在は、華竜2号と呼ばれる後続バージョンの開発が進んでいるらしく、建設コストは華竜1号の1/4になるんだとか。

イギリスでも承認される?!

なお、輸出に関してはイギリスに向けても進んでいるらしい。

中国の第3世代原子炉「華竜1号」、英国の汎用設計審査に合格

2022年02月14日

深センに本部を置く中国広核集団の発表によると、英国の原子力規制庁(ONR)と環境庁(EA)は現地時間7日午前9時に、中国独自の第3世代原発技術「華竜1号」が英国汎用設計審査に合格したことを確認するとともに、同日に華竜1号に設計認証確認及び設計受容性声明証書を発給したと共同声明を発表した。

サイエンスポータルチャイナより

承認には5年程度の時間がかかるようだが、英国汎用設計審査に合格したとして2022年頃には結構な話題になっていた。

残念ながら現時点では実際の建設作業には移っていないらしいが、政治的な判断がなされている可能性はある。

政治的理由で安い

支那には、核工業集団(CNNC)と広核集団(CGN)の2つの原子炉建設に関わる原子力発電事業者があるが、華龍一号の設計は中央から合理化・国産化しろという指令をうけて、統合されたモデルである。

つまり、支那の英知を結集して設計された「完全な知的財産権を保有」した原子炉だということになっている。部品の国産化率は85%で、世界最高の安全性能を持っているんだとか。

中国 大型炉「華龍一号」の建設が着々と進展

11 Mar 2024

中国核工業集団公司(CNNC)は2月18日、浙江省寧波市で金七門第Ⅰ原子力発電所の起工式を開催した。

2023年12月29日、国務院常務会議は同発電所の1、2号機の建設計画を承認している。同発電所では、中国が独自開発した第3世代PWR「華龍一号」(HPR1000)を採用。同サイトではこの1、2号機を含め、計6基の「華龍一号」を建設予定である。

原子力産業新聞より

そして、不動産開発バブルがはじけた現在においても、建設は順調に進んでいるんだとか。CNNCもCGNも何れも事実上の国営企業なので、資金も潤沢なのだろう。

「華龍1号」型原子炉の世界最大の発電基地で2号機が稼働

17:58:23 2025-11-22

中国核工業集団(CNNC)は、中国が開発した「華龍1号」型原子炉を導入しつつある施設として世界最大の原子力発電基地である、福建省の漳州原子力発電2号機が11月22日に電力網への接続に成功し、送電を開始したことを明らかにしました。このことは、「華龍1号」の大量建設が重大な進展を遂げたことを意味します。

CGTNより

今のところ運転中の華龍1号も順調に連続運転を続けているようで、安全性に問題は無いとされている。

中国:「華竜1号」世界初号機、連続安全運転1000日を達成

2025/05/14 11:59

中国広核集団有限公司(CGN)は14日、中国自主開発の加圧水型原子炉(PWR)「華竜1号(HPR1000)」を国内外で最初に採用した傘下の福清原子力発電所5号ユニットについて、連続安全運転が1000日を達成したと報告した。中国における第3世代原子力技術「華竜1号」の安全性と先進性が再び実証された形だ。中国政府系メディアが同日付で報じた。

ashu-chinastatistics.comより

原子炉技術の衰退したアメリカや日本と比べて、この建設速度は雲泥の差だね。原子炉が標準化されて多数の原子炉を建設していることと、建設にかかる時間が60ヶ月(5年)程度だとされていることが、コスト削減に繋がっていると。

結局のところ、支那における認可の速度も含めて建設にかかる時間の短さが、安さの秘密であるということになる。

小型モジュール炉も共通する

安全性と小型化

とまあ、支那の華竜1号が安い理由に関して、肯定的な理由を色々挙げてみたが、当然にネガティブな部分もある。だが、そちらの方は今掘り下げても仕方の無い面はある。

そして、こうした考え方は例えばSMRなどにも共通した考え方だと言える。

小型モジュール炉(SMR)が日本にもたらす価値とは

2025年07月29日

「脱炭素」と「電力需要増」という二つの要請に対応できる有効な電源として期待が高まっているのが、次世代の革新的な原子炉の一つである小型モジュール炉(SMR)だ。すでに世界各国でSMRの社会実装に向けた動きが本格化。その柔軟な設計や局所性、高い安全性といった特長から、SMRは日本国内でも一定の価値を発揮し得る。ただし日本での円滑な導入に向けては、導入環境と課題の精査、需要家との対話を踏まえた導入戦略構築が不可欠となる。

~~略~~

さらに、工場でのモジュール製造により、建設期間の短縮や品質の均一化、コスト抑制が期待されるほか、立地面でも柔軟な配置が可能となる。

三菱総合研究所より

SMRは要は工場で製造可能な大きさの小型炉を、工業製品として生産することで量産効果を出そうという話。

ハッキリ言って原子炉建設コストのうち大きな割合を占めるのが現場での建設コストである。建設にかかる工数が半分になれば半額に……、というのも実現かのうなのである。10年以上かかる建設工事が5年に短縮できれば、そりゃ華竜1号だって安くできるわけで。

安全管理の費用

もう1つ日本国内で原子炉の運用コストを引き上げているのが、原子力規制委員会の存在である。

え?言い過ぎ?

しかし、原子力規制委員会に大量の資料を提出して、その資料の点検に膨大な時間を要する現状は、合理的とは言い難い状況になっている。

原子力規制委員会の発足

平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震と津波に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の重大事故の教訓を踏まえ、原子力利用の「推進」と「規制」を分離し、規制事務の一元化を図るとともに、専門的な知見に基づき中立公平な立場から、独立して原子力安全規制に関する業務を担う行政機関として、平成24年9月19日、環境省の外局として原子力規制委員会が発足しました。原子力規制委員会は、内閣総理大臣が任命した委員長及び4人の委員から構成され(25年2月15日に国会同意)、その事務局機能は原子力規制庁が担います。「原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守ること」を組織の使命として掲げ、5つの活動原則とともに、原子力規制委員会の組織理念として決定しています。

環境省のサイトより

原発を動かさないようにするというのが、この規制委員会の動機なので、前進である原子力推進委員会とは別の組織といって良い。

安全に使いましょうという動機の組織か、安全性が確認出来ない限り動かさないようにしましょうという動機の組織か、という話なので当然やっていることは全く違うのだが、この「安全」に関わる動機が不純というか、規制が強くなる一方で、その「安全対策」のコストは国民が支払うという不都合な状態になっているうのが現状なのである。

求められる安全対策が合理的であればいいんだけど、これがどうにも不合理な部分が目立つ。

コレを簡単に見直すことができないのが実情で、SMRの推進というのはこれの1つの答えではあるんだよね。つまり、安全性の高さを工場生産によって担保しますよという話なのだ。

そして、ある意味で華龍1号の安さはその正しさを証明している。

日本においても目論み通りにSMRが安くできるのかは不明ではあるが、そこはテストしてみないとなんとも言えないわけで、そうすると先ずは実験炉作りましょうよという話にならないと、前に進めないのである。

世界ではSMR建設に進む

当然、世界的にも原子炉建設は非常にハードルが高くなっているので、SMR(小型モジュール炉)への注目は高い。

商用SMRが北米で建設開始、2030年運転開始を目指す

2025/06/27 07:00

大手IT企業が注目する先進炉は、安全性や経済性を高めることを目指した次世代型原子炉だ。人の操作も電源も不要な自然冷却機能など、革新的な技術を備えている。従来の大型炉より小型のものが多く、北米ではBWRX-300、VOYGR、Xe-100、Natriumなどの先進炉開発プロジェクトが進行中だ。2025年5月には最初の商用炉の建設が始まり、2030年の運転開始を目指している。連邦政府からは超党派での継続した後押しがあり、税額控除を通じた財政支援や、新たな核燃料の安定供給に対する支援などが用意されている。

日経エネルギーNEXTより

カナダ 規制当局がSMR建設を認可

07 Apr 2025

カナダ原子力安全委員会(CNSC)は4月4日、オンタリオ州の州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社に対し、ダーリントン新・原子力プロジェクト(DNNP)サイトにおける、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製SMR「BWRX-300」(BWR、30万kWe)の初号機の建設を承認した。

原子力産業新聞より

世界的な状況を見てもSMRを進める方向を向いているので、カナダのテストケースは興味深い部分はあるが、やっぱり国内で作ってみないと分からないことは多い。

GEHがカナダにも噛んでいるので、ある程度は情報のフィードバックが期待できるけれど、国内で作るべきなんだよね。過去にも別の観点でそういう話をしたけれども。

冒頭のニュースを見て、「支那の原発?安全性に問題があるんじゃないの?」と切って捨てるのは簡単だけど、「どうして安いのか」は真剣に考えて、真似できる部分は真似すれば良いと思う。

そういう意味で、防災用のSMRの開発を急ぐべきだと思う。

コメント

福島の事があるから余計に日本は手間がかかりますからね

防潮堤も作らないと駄目ですし

高台に非常用電源と第二の運転所も作らないと駄目ですし非常にコストがかかりますね

材質と検査装置もトレーサビリティも必要で

紙の量も膨大、あちらはそうなことしてるのかなって思います

支那のロジックとしては、「共産党は正しい」「故に指導部の指示の元、設計・建造される原発は安全」「どんどん建設を推進」という立場なんでしょう。

つまり、正しく建設されれば、安全な原子炉というのが華竜1号ということになっているので、そういう意味で手続きは簡素なんでしょうね、きっと。

そうでないと安い原子炉を建造はできません。

ある意味合理的なんですよね、真似できるかどうかはさておき。

こんにちは。

核に対してアレルギーや理屈抜きの忌避感があるのは仕方ないでしょう<本邦の場合

それを啓蒙し、また工業的にも安全を担保するのが政治や教育や技術の役目ですが。

今まで、誰もそれをやってこなかった。

自衛隊の「ポジティブリスト」の件もそう。

『絶対に大丈夫』な神話以外は認めない。

※所詮神話なのでだれも『絶対』は担保出来ない。

いろんな方面において、安全性確保の考え方が、本邦は50年いや100年遅れてるのだなと痛感する次第。

七面鳥は、失敗学を強く推すものであります。

https://www.jsme.or.jp/kaisi-tag/%E8%BB%A2%E3%81%B0%E3%81%AC%E5%85%88%E3%81%AE%E5%A4%B1%E6%95%97%E5%AD%A6/

こんにちは。

失敗学、大切ですね。

失敗こそ学ぶことが多いですから。失敗から目を背けるのは、ダメですよねぇ。

ともあれ、前に進めればよいのですけれど。