コメント頂いたのと、ちょっと気になっていた話なので、軽く触れておきたい。

海自の「革新的すぎるステルス艦」いよいよ試作へ 新たなイメージが公開! “未来の海戦”で重要な役割

2025.05.15

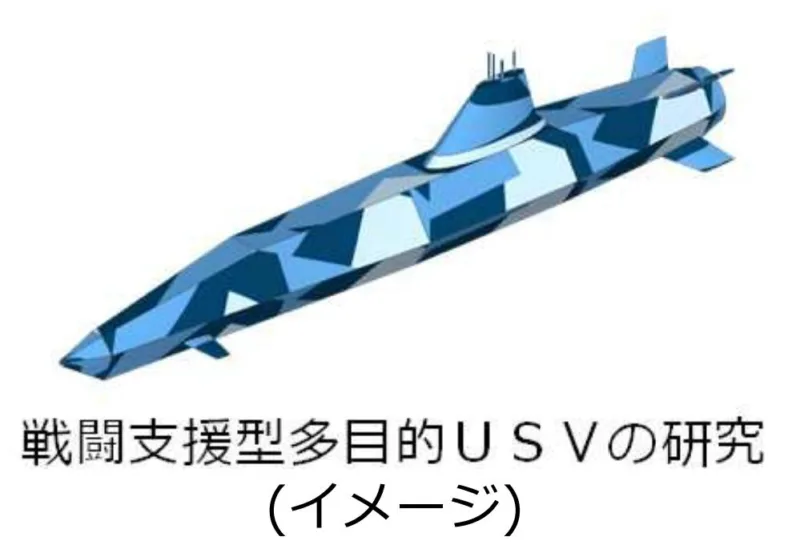

防衛装備庁は2025年5月9日、自衛隊が海上で運用する新たな無人兵器「戦闘支援型多目的USV」の研究試作について、三菱重工と247億9389万円で随意契約したことを明らかにしました。また、14日に同兵器の新たなイメージ映像を公式YouTubeチャンネルで公開しました。

乗り物ニュースより

「軽く」というのは詳細が分からないから。仕方がないよね、模索しながら作るしかないものだし。

戦闘支援が目的だが試作が決定したばかり

まだ固まっていないコンセプト

さて、そもそも「戦闘支援型多目的USV」のコンセプトなんだけど、割とぶれている気がする。

5月14日に公開された最新の映像は、2025年5月21日から幕張メッセ(千葉市)で開催される防衛装備品展示会「DSEI Japan 2025」に向け、防衛装備庁が広報用に製作したもの。2023年8月に公開されたイメージ図とは外観の形状が変わっており、取り外し可能なコンテナ式モジュールを備えているほか、3軸推進であることが確認できます。用途に応じて最適化されたパーツを組み替えることで、様々な任務に対応できる艦艇となるようです。

乗り物ニュース「海自の「革新的すぎるステルス艦」いよいよ試作へ」より

今回「試作する」ということが決まったようなので、これからまだ変遷する可能性は高い。が、三菱重工に発注されたのだから、作られはするのだろう。

ただ、中の人から聞いたことがあるのだが、この手の発注の仕方は多分「悪いパターン」だ。

さておき、先ずは以前紹介されていたコンセプトについて。

これ、「戦闘支援型多目的USV」と称されているが、おそらくこれが以前のタイプ。今回公開されたのはこちら。

取り外し可能なコンテナ式モジュールを備えたタイプって書かれているんだけど、これがどんなモジュールが用意されるのかは不明。想像図しか出ていないので、見たままの印象だけれど構造的にかなり波を被っても平気な印象を受ける。

そもそも何をやるコンセプトだったのか

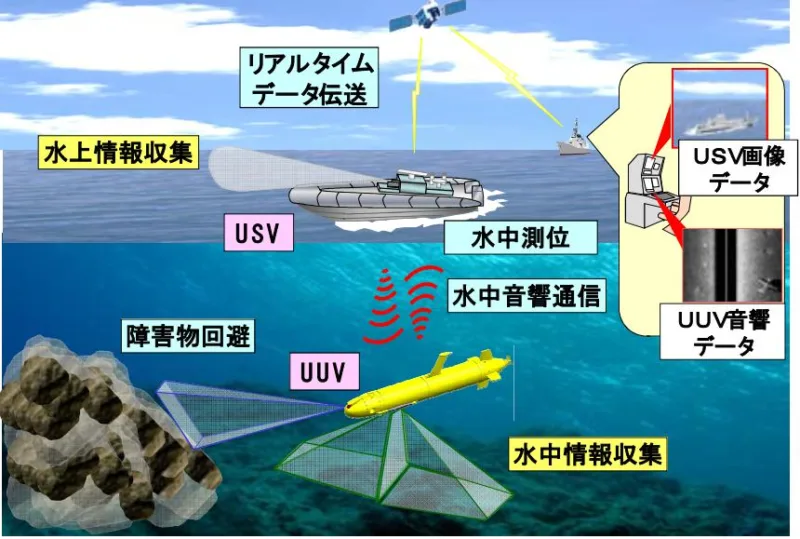

USV : Unmanned Surface Vehicle(無人水上艇)を何に使うかというと、元々は偵察任務をやらせようという発想だったのだと思う。

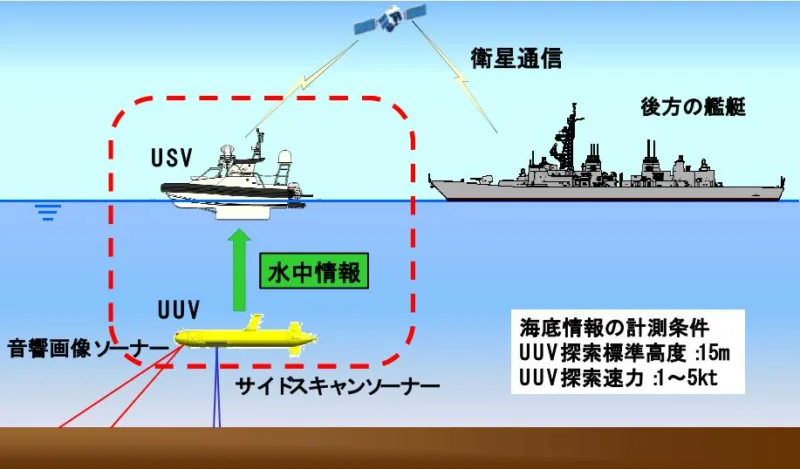

これまでのコンセプトは、USVは衛星通信で後方の艦艇に情報を送ると共に、UUVとの中継をやるということだったんだけど、完全な水上艇にするか半潜水艇にするかで迷っている模様。

ステルス性を考慮するのであれば、半潜水艇(性能的には潜水もするタイプ)の方が良いのかも知れない。ただ、半潜水艇にすると制約も多くなりそうだね。確実に水面から出ている部分で通信をしなければならないんだけど、小型化するとアンテナの制約も色々出てしまう。

USV同士でも連携して情報通信をやるとされていて、片方がマスターで片方がスレイブとして設定され、マスターにスレイブが追従走行を行うことができるようになっているという案もあったり、コンセプト的にはUSVに魚雷などを備えていて、敵艦の攻撃が可能とするようなとも検討されていただ。現状はどうなっているのかは不明であるが。

先ずは試作

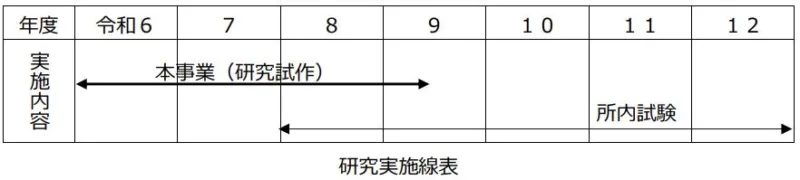

冒頭のニュースには詳しく紹介されていなかったが、研究に関するスケジュール感はこんな感じだ。

雑なスケジュール感だが、令和6年受注で9年までの凡そ3年が研究試作期間らしい。所内試験は令和8年からだから、2年で形にしろということだね。ただこれ、令和5年のペーパーで、既に2度コンセプトの変更があったようだ。

上で紹介したタイプの間にも1つ検討なされたものがあった。

詳細は不明なので、能力分析もやれそうにないけれど、今年の1月にもこんなパンフが。

https://www.mod.go.jp/atla/research/rnd_files/rnd_brochure_jpn2025.pdf

パンフレットの方は潜水するX舵を持ったタイプに似ているけれど、「ミッションモジュールの組み換え」というのは明確に謳われている。

今回紹介されたコンセプトの絵からは潜航する機能がカットされたようだ。

早期実現の方を優先した可能性はあるね。

⑷ 達成すべき目標

ア 潜水航行技術の確立

USVが脅威の接近を探知し、潜水して回避し、潜航後、周囲情報から安全に浮上する技術を確立する。

イ 自動運航関連技術の確立

USVを洋上で自律航行、または陸上局(リモートブリッジ)から遠隔制御するとともに、荒天下での自動運航を実現するための船体動揺制御及び故障対応の技術を確立する。

ウ ミッションモジュール関連技術の確立

様々なミッションモジュールを搭載でき、遠隔制御により運用できる技術を確立する。

エ 複数USV連携技術の確立

複数隻のUSVを同時運用した際に、USV船隊(フリート)内で運航データを共有する技術を確立する。

政策評価書より

二次元で動くよりも三次元で動くほうが開発コストもかかってしまう。だから筆頭にあげた「ア」の機能を後回しにしたという風に考えるほうが妥当だろう。

とはいえ、他の「自動運航関連技術の確立」「ミッションモジュール関連技術の確立」「複数USV連携技術の確立」は実現する積りのようだ。

先行技術

そして、技術的にはウクライナ軍のほうが先を行っている。

単純なものだが、これが実戦投入されて実際に戦果を上げているわけで。こちらはUSVではなくUUVだし、自爆式のアイテムらしい。

が、何れにせよ、こういうのを実戦投入する時代になっているのだから、必要な機能を削ってでも実用化を前倒しにしたいという意図があるのかもしれない。

コメント

さっそくさっそく、ありがとうございます。しかし……本当に「手探り感」ある段階ですねぇ。

う〜ん……コンセプトが定まらないまま、あれもこれもとやると、ロクなものにならない気がします。

ムササビの5技というか、飛ぶ、走る!登る、後なんだっけ?……ようするに万能だけれども「全部が中途半端」と。

自律型の無人艦艇を模索するという点では

後々、軍事いがいにも応用できるし、悪くはないんですが……

得てして「全天候型」のウエアが集中豪雨や極寒などハードな用途で「使い物にならない」ように中途半端なものに……

例えれば、ワークマンの服って、農園での使用ですとか、3シーズンのバイキング程度なら、安いのに素晴らしい性能です。

ただ、アレを厳冬積雪期登山や高山帯などの過酷な自然条件で用いると死にますよ!

で、軍事というのは「過酷な条件」は含まれるものですよね?

20世紀の間、米軍が1911ガバメントを用いていたのも、ロシアのAK47がM16系より広く世界で用いられたのも「頑丈で過酷な使用条件に耐えうる」からです。

飛行機で言えば、民間機よりも「対空砲火を掻い潜りながらの旋回」のような条件を要求されるのが兵器です。

その為に、用途事に分化している。

アレもコレもを求めると、万能そうで有事に使い物にならんシロモノになりそうな気がします。

とうてもよい話ですが。

最初のイメージ像……なんか円谷プロの特撮映画「海底軍艦」とか、1970年代特撮TVドラマ「マイティジャック」に似てる?

ああいう昔のSF兵器が、それなりに工学的な検証の上にデザインされていたから似ているという事なのか?

はたまた「海のものとも山のものとも解らない段階なので、ウケのよさそうなSF兵器からイメージをパクった」ということなのか? 私は実は後者を疑ってるんです。

「テキトーにお茶を濁したい感」がですね、B2爆撃機が実験段階の時のペンタゴン発表の「イメージ図」に似てるような。

横合いから。

「何でも出来るヤツは、何をやらせても大したことは無い」

川西から新明和で、九七式大艇、二式大艇、強風&紫電&紫電改、そしてPS-1を設計された菊原静夫氏の言葉だったかと。

座右の銘です。

※もう一つは「明日思いつく最高より、今出来る最良を」、ハインラインの「宇宙の戦士」から。

まあ、そのあたりは、全部載せしようとしてひっくり返ったりへし折れたりした旧海軍の反省に基づく、万年財政難の海自ですから、大丈夫かなと……<必要機能の取捨選択

※むしろその悪癖は韓国海軍に引き継がれている……

キムチ陸軍もでせう。

あのクソ重たそうな何でも小銃。

いっそ、レーションを温める電子レンジもつければ良い!それくらいムダの塊

ところで墜落したT4練習機、目撃者によれば、最後まで人家など避けて被害を出さないよう努めたようですね。難しいと想うけど無事に帰還する事を祈ります。

オスプレイが危険だとかすくに言う人は、

そもそも軍用機は対空砲火の中を急旋回するような想定で訓練するから墜落の可能性は大きい。

それでも自衛隊の搭乗員たちは、自分の生還の可能性を削っても、民間人に被害者を出すまいと死力を尽くします。例え己が死ぬ事になろうと。

それを解って欲しい!

ニュースになってて皆さんご存知の気もしますが、ウクライナのUSVなら此方の方が近いような。

戦史塗り替えたウクライナ、遠隔操作の無人艇で戦闘機を撃墜できる理由

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/88324

ウクライナ軍の衛星リンクしたUSVがサイドワインダー打っ放してSu-30何機も墜としてる。

これとF-35がフーシ派に墜とされる寸前だったハナシ

ttps://grandfleet.info/us-related/infrared-sensors-are-the-problem-houthis-rudimentary-air-defense-system-threatens-f-35s/

など併せると、短samクラスのミサイル発射できる比較的小型のUSVを台湾近辺に展開出来ると強い。

と言うより志那が先に展開して来て、台湾海峡近辺をウクライナ上空状態:制空権無効にして来ると想定して対抗の必要ありそう。

距離ハンデを考えると 下記のベースが 格好良いけどコスト量産性負けかなあ?

https://m.youtube.com/watch?v=f6xc4Zv-rV4

時速200km、ペイロード1000キロ、航続距離500kmらしい。ドロップタンクで航続距離伸ばし短sam積んで、簡易ステルス塗装すれば、、、

これ我が国も欲しいですねぇ。つか作れるてしょ、もっと高性能なのを!

自衛官は足りないし、一人前に育つのも時間かかる。こういうのを揃えて、配備するのは沿岸戦が長い列島という地形と、人口縮小してゆく祖国の実情に鑑みて、必ず意義あると思いました。

良い情報をありがとう!!

>これ我が国も欲しいですねぇ。

>…祖国の実情に鑑みて、

でしょでしょ! 元自衛官に言われると f(^_^)

>つか作れるてしょ、もっと高性能なのを!

作れるでしょうけど初めは作るべきじゃない。先ずは買って来て魔改造が方向性としては正しいと思います。

理由

コレのメリットは、船の技量や免許で軽飛行機の速度・ペイロード・しかも安価

…..なのですが

役所や大企業の感覚・分業で 「在るべきスペック」リストが作られエンジニアが真面目に要求に応え設計すると「飛行機になっちゃう」(笑)

だから昔からある技術なのに実用例が極小

この Airfish 8みたいに ベンチャーの「割り切り力」で作った製品を 先ずは有りモノとしてベースを決めないと

…..メリット総消えコスト10倍…の消えていった、何処かの国のプロジェクトになってしまう予感が(^^;

わははは流石はエンジニア発想!

「魔改造」は「火縄銃」いらいの我が国の基本ですねぇ。

役所と大企業に任せると飛行機みたくなっちまう……というリアルな着眼点もエンジニアです!!

ダチ公に海自さんの潜水艦の空調を研究してた奴と、

日産の航空宇宙研究所で空力解析をしてた奴がいるんですが。

どっちも官僚と大企業の「ムダに大きなプロジェクト」を批判してました。後者の奴は30年前に、

ホリエモン的な「ニッチな宇宙技術(イーロン・マスクではない)」を推奨してましたね。

そういう意味でBOOK様は凄いと思っています!