まあ、そうなるよね。

豪州最大のグリーン水素計画中止、丸紅や関電も撤退 脱炭素に逆風

2025年7月3日 4:00 (2025年7月3日 9:50更新)

再生可能エネルギーで水素をつくるオーストラリア最大の「グリーン水素」プロジェクトが頓挫した。生産コストが高く、2024年に現地の州議会選挙で誕生した保守系の州政府が追加出資を取りやめたことが決定打となった。

日本経済新聞より

グリーン水素の話はこのブログでしたんだっけ?

脱炭素とは一体

無駄な開発

検索をかけてみたが、触れていない感じなので軽く説明しながら言及して行く。

ここにもちらっと書いたけれども、説明はしていなかったようなので、そもそもグリーン水素って何ですか?という話からだ。

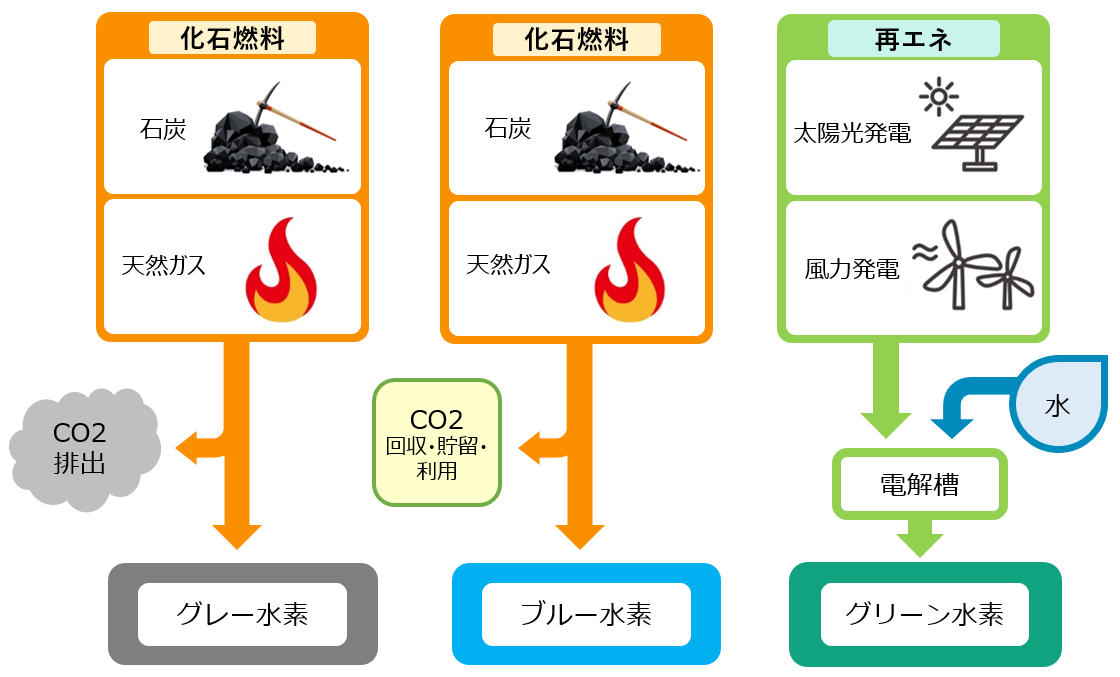

グリーン水素とは、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力など)由来の電力を用いて水を電気分解して製造される水素のこと。

……もう、再生エネルギー発電の時点でダメだろう。そもそも一旦水素に変えて、再度、水素からエネルギーに変換するというのは、どう考えても無駄が発生してしまう。

資源エネルギー庁でも、軽く説明がなされているんだけど、なんというかバカバカしい話。

グレーだろうがブルーだろうがグリーンだろうが、何の意味もない。そもそも石炭のほうが保存性も良いのだから、直接燃やして発電しろよ。それ以上に効率が悪いのが「グリーン水素」である。

そうするとこれ、「何のためにやるのか」という話になる。

日本も撤退

結局、「私たちは環境に興味がありますよ」などというスタンスのためにやったのだが、「金の無駄じゃないの」という批判には耐えられないわけで。

日本企業も参画していたが、関西電力や岩谷産業に続き丸紅も撤退。再エネ大国への転換を掲げる豪州でも計画が暗礁に乗り上げたことは、世界の脱炭素へのさらなる逆風となる。

日本経済新聞「豪州最大のグリーン水素計画中止」より

日本企業も撤退したらしい。

豊富な資源と地理的好条件を生かし水素輸出国を目指すオーストラリア

2023年7月27日

オーストラリアは「豊富な資源」と「市場となるアジアとの近接性」を生かして、国内で水素を製造し海外へ輸出する水素輸出国を目指している。日本との間でも、国境を越えた水素サプライチェーン構築を目指す取り組みが進む。オーストラリア国内では、水素の製造、貯蔵、消費など様々な段階での研究や実証が行われている。同国連邦政府によると、2022年にプロジェクト件数は倍増、世界の公表済みのクリーン水素(注1)にかかるプロジェクトのうち、約40%(注2)がオーストラリアにあるが、多くが小規模で実証段階にある。今後、プロジェクトをいかに商業化していくかが課題である。

JETROより

商業化は最初から課題を抱えていたのだけれど、安価な水素ができそうだからというところからスタートしていた。

ブルー水素に関しては、2022年5月の連邦議会総選挙による政権交代で、グリーン水素を重視する労働党新政権により、ブルー水素に欠かせないCO2回収・貯留(CCS)の助成金が廃止されるなどの方針転換があった。現地報道によると、連邦政府は、助成金ではなく、規制緩和や制度整備によるCCS支援を進めていく方針を新たに示している。

JETRO「豊富な資源と地理的好条件を生かし~」より

しかし、助成金は廃止されて、これ以上研究を継続していくことも難しくなり、各企業は撤退。

そもそも「安い水素」が出来上がったとして、これを燃料として輸送するのには、様々な課題がある。

水素は液体保管するには高圧を求められ、低温になってしまうので金属に対して条件が悪い。さらに水素そのものの分子が小さいために、さまざまな容器から容易に漏れる。

コストに目を瞑った政治案件

尤も、グリーン水素の研究自体は止めないようだ。オーストラリアとしても商業化に断念という話はあっても、研究は止めないようだ。

だけど、これスタート時点からおかしいのである。

例えば資源産出国のオーストラリアで、石炭を産出し、これを販売すると「政治的なイメージが悪い」し、「競争力に欠ける」と、だから、水素に変換して輸送しようという発想なんだけど、石炭から水素を取り出すと、概算のエネルギー効率は最大40%。ところが、石炭をそのまま燃焼させれば最新の火力発電所で使えばエネルギー効率は45%程度まで高められる。

ここから水素の圧縮・液化・貯蔵・輸送という工程を経なければならないので、実際には更にロスが発生する。水素の貯蔵ってのはかなり低温維持の必要があるうえに、タンクの低温脆化や水素脆性によるリスクを考えると初期費用も継続運用費用も必要となる。

そして、輸出先の国でも同様の問題を抱えるため、少なくとも水素の姿で保存するというのは現実的ではない。もちろん、燃焼効率も悪いので、最終的な利用効率は2割以下と見積もられる。1個もエコではないのだ。

支那も乗り気だったが

なお、これに興味を抱いていたのが支那だったが……。

グリーン水素の普及を通じ、カーボンニュートラル実現に注力(中国)

2025年6月24日

中国は世界最大の水素の生産国であり、需要国でもある。中国政府は、2022年3月に「水素エネルギー産業発展中長期規画(2021~2035年)(中国語)」を発表し、水素エネルギーをカーボンニュートラル実現の重要手段として位置付けた(2022年3月29日付ビジネス短信参照)。中国では2030年までにカーボンピークアウト、2060年までに実質的なカーボンニュートラルを実現することを目指しており、環境にやさしいエネルギー源として水素への注目が集まる。

JETROより

一周回って、このタイミングでもなお脱炭素に拘ることが出来るのは、凄いことかも知れない。

一方で、中国は内陸部を中心に再エネ(風力、太陽光など)が豊富だ。2024年8月末までに再エネ発電設備容量は17億キロワット(kW)に達し、世界最大規模を誇る。

JETRO「グリーン水素の普及を通じ~」より

そして、今や支那は世界最大の再エネ発電国家になった。

なったんだけどね……。

中国で記録的な猛暑続く、電力需要が過去最高に…「計画停電のリスクある」

2025年7月17日(木)17時40分

中国各地で記録的な猛暑が続く中、電力需要が過去最高の15億キロワットを超えたと中国国家エネルギー局が16日、明らかにした。

~~略~~

エコノミスト・インテリジェンス・ユニットのエネルギー・気候変動専門家、チム・リー氏は「電力システムはこれまでのところ持ちこたえているが、夏が本格化するにつれて本当の試練が訪れるだろう。依然として計画停電のリスクがある」と述べた。

Newsweekより

今年の夏はキビシイらしいよ。

太陽光は捨てきれない

で、オーストラリアの話に戻っていくんだけど、結局、広い国土で真ん中に砂漠もある。上手いこと利用したいという要望があるのは分かるんだ。

でもねぇ。

オーストラリアで太陽光発電し、シンガポールに送電するプロジェクトが進行中

2020年10月23日(金)16時20分

豪州に建設される世界最大の太陽光発電所で発電した電力を世界最大のバッテリーに貯蔵し、世界最長の海底電力ケーブルを通じて東南アジア地域にこれを供給するという壮大なプロジェクト「オーストラリア-アセアンパワーリンク(AAPL)」が、着々と進行している。

Newsweekより

こういうイカレタプロジェクトを幾つもやろうとしていたんだよね。

いやもう、無理だろこれ。

GW級太陽光からシンガポールに送電、豪政府が承認

2024/08/22 20:34

オーストラリアの再生可能エネルギー事業者であるSunCable(サンケーブル)は、オーストラリアとシンガポールを海底ケーブルで接続して電力を供給する「Australia-Asia Power Link(AAPowerLink=オーストラリア-アジア・パワー・リンク)」プロジェクトに取り組んでいる。8月21日、オーストラリア部分について連邦政府から環境保護および生物多様性保全法(EPBC)に基づく承認を取得したと発表した。

メガソーラービジネスPLUSより

……承認しちゃったよ。

まあ、この話も恐らくは支援者が撤退していくような話なんだろうね。そのうち、「撤退しました」とかいうニュースが出てくる可能性は高い。

脱炭素は、トランプ氏が大統領になってからこっち本当に雪崩をうってダメになってきている。これはトランプ氏が凄いとかそういう話ではなく、「みんながダメと思っていた」けれど、建前上、「あれはダメだよね」と言い出せなかった感じの話。

経済合理性のない話は、政策として推進してはダメだよ。研究に留めておけば良かったのに。

コメント

個人的試算ではワーストケース、あと75年で化石燃料とウランが枯渇します。(楽観ケースでは300年)

その時にはエネルギー源は、核融合か、人類需要の4000倍以上はあるソーラーしか残されていませんが、

何れにせよ、人類文明は電気エネルギーだけでは維持出来ないので、電気エネルギーから作る 「燃料、有機物」である e-Fuel が必要で

最も単純なe-Fuelが水素、次がアンモニア、 ここまで出来ればCO2使って他の有機物も、希望が出ます。

しかし残された時間はワースト75年、今上手く行かないのを笑ったり足踏みしてる場合じゃないと個人的には思うのですが、、、

尚、植物光合成・バイオマスは非常に低効率で、養える地球人口は多くて20~30億ぐらい。

上の楽観ケース、300年経てば世界人口は少子化でそれくらいになるので、運良く保って、

かつ残り燃料奪い合いの世界戦争にならなければ、

対策せず人類生き残るワンチャンあるかもですね(苦笑)

あ ワースト75年てのは聞いたことないと思いますが、これは資源毎の各種悲観予測を集め、更に

「石油無くなれば他の消費加速」みたいな計算暗算の寄せ集めで、ホントは150~200年ぐらいと思ってます。

しかし、巨大インフラ、政治の備えは、人類文明まで掛かった事象では、ワースト想定の準備して然るべきと考えた 残る時間が「75年」でした。

おっと、高速増殖炉or進行波炉の商用運転は無理。て仮定も入ってます^_^;

資源枯渇に関しては、一時期研究したことがありましたが……。

今思えばあんなバカバカしい話もないと思っていまして、今は随分と状況が違うのでしょうけれど、それでも個人的な感触としてはもっと長いのだろうと思っております。

ただし、有限な資源を掘れば無くなるのは事実でありまして、代替エネルギーを模索する取り組みは優先的にやるべきだろうとは思っています。

しかし、脱炭素はそれとは別方向の話だと、そのように思っている次第。

今回の話は、「今上手く行かないのを笑ったり足踏みしてる場合じゃない」という話ではなく、グレー水素、ブルー水素がまだマシなのに、わざわざグリーン水素に金を費やすのが無駄だという趣旨の話ですよ。

同じ原料から作るならグレー水素で十分。

そもそも、オーストラリアで加工して日本に水素の状態で運んでくる意味が分かりません(オーストラリアには意味があるとは思いますが)。

そんな政治的意味だけで、無駄な研究やるくらいなら、さっさと別のことに力を傾けるべきですよ。経済合理性のない話に政策的に金を突っ込むというのは間違っています。

原子力発電関連は……、劇的な技術革新は期待できそうにありません。もっと研究しても良さそうではありますが、規制が厳しくなりすぎて、それこそ経済合理性がなくなってしまいました。高速増殖炉は技術手法として疑念がありますが、進行波炉の方はもうちょっと期待していたのですが。

化石燃料枯渇て前提を加えたのでグリーンだけなんです。

化石燃料の枯渇の日付が胡散臭いのはワーストと言った通り認めます。

ただ「いつかは無くなる」モノだし、グリーン水素もe-Fuelも巨大インフラなので 枯渇が目の前の危機となってから慌てても間に合わない。今はもう手を付ける時期。

また ご指摘のように経済合理性は辛い問題ですが、必要ゆえ一時的には目を瞑る。食料自給や軍備とかに 類似の話

と言う立場のレスです

のでご容赦を

打たれつつある手の一つは、原子力からの水素もグリーン水素に含める。でしょうか。

枯渇が本当に危機になってからでは遅い。しかし今危機じゃないモノへの巨大投資は 憚られる。

ならば 他レスのご意見に乗っかると、脱炭素の体(テイ)を装って、ぐらいは適当と考えます。

あくまで「枯渇は危機」の立場からですので、

「枯渇はデマ、フェイク」が事実なら上記は全て無意味でしょうね

なるほど失礼しました。

前提が化石燃料枯渇だとすると、確かにグリーン水素しかその要件を満たしません。

先述したように、いつかは無くなる可能性は高いとは思っています。

そのうえで、化石燃料を使わずに電力を得るという話なんですが、確かに再生可能エネルギー発電を磨く必要はあるんですが、一旦、水素を挟むよりも電池に貯める感じの手法のほうが良いのかなとは思っています。それも二次電池の性能を上げるしかないのですけれど、未だそちらのほうが可能性は高いと踏んでおります。

水素は……、どうにも扱いにくいんですよね。保存方法をもっと考えないと。

一番可能性がありそうなのが、水を電気分解して即水素を燃やすやり方だったりと、そのように思っています。

この位置大丈夫かな? ご理解ありがとうございます。

またBOOKも挑発的なもの言い申し訳ありませんでした。お詫びいたします 済みませんでした、ごめんなさいm(_ _)m

さてグリーン水素と二次電池。

エネルギー効率に注目しますと

①リチウムイオン電池の充放電エネルギー効率:約80%

②水電気分解×燃料電池 エネルギー効率 60% × 60% :約36%

(①②とも、工業的実用効率、2025年 現状)

80%/36%≒2.22

「ダブルスコア以上低効率」

エネルギー効率でみれば木霊様で仰る通り

グリーン水素はお話しにならないですね(^^;

しかし「化石燃料枯渇」の時代には少し意味合いが変わります。

具体的には化石燃料枯渇は「安価な炭素原の枯渇」でもあることです。

これは代替が利かない資源問題であり、エネルギー枯渇より深刻です。

現代文明と80億強の世界人口は「化石燃料由来の炭素」由来の肥料・農薬、プラスチック、各種薬品・医薬品に支えられていることに異論はないかと存じます。

すなわち「化石燃料枯渇の時代」には「炭素を」電気エネルギーから工面する必要がある。

要するに究極の姿は、植物を模した「人工光合成」「人工電気合成」「人工核エネルギー合成」(後半2つはBOOK造語(^-^;)

による大気中CO2からの有機物生成です。

しかし、これらを一段でするのは、ちょっと魔法のオーバーテクノロジー過ぎ(^^;

現実には

既にある電気を利用した化学工業である「【電解工業】を化石燃料枯渇の時代に通用するよう組み替える」

ことで原理的には実現出来るはずです。

この視点に立ちますと

グリーン水素≒超大規模な水電解

これは新電解工業の第一ステップです

(n ステップは超大規模○○?炭素収集まで長いが、間に合え! ちょっと中の人に近いので○○は秘密、電解合成アンモニアとかが候補、炭素含んでないのでステップ2だけど純水素より保存運搬性は良いよね、笑)

大気中の炭素原CO2は量は膨大

だが濃度が薄すぎて集めるのにも膨大なエネルギー消費。

ブルー水素とかの、燃焼CO2の回収における「回収したCO2どうする?」は現代では問題ですが、

化石燃料枯渇の時代には

「貴重なCO2捨てる? 何勿体ないこと言ってやがる」

にパラダイムシフトしてるのでは?

いやこのシフトが人類文明が生き残って先がある証拠?

少し脱線しました。

化石燃料枯渇を見据えるなら「グリーン水素」は

「現代化学工業のグリーン電解工業への組み替え」の第一歩です。

膨大な資本と人員、時間が必要だが 現代文明を維持したいなら必要な努力、

勿論ベストではないが、人類生き残りのための長い歩みの第一歩として必要 と愚考致します。

> この位置大丈夫かな?

大丈夫です。

なかなか興味深い話をありがとうございます。

化石燃料が枯渇した世界を真面目に考えていなかったので、ちょっと考えさせられました。

結局、人間の生活には炭素が欠かせませんから、二酸化炭素から炭素を供給するなんてことも考えねばならないということなんでしょうな。

炭素をCO2から得る必要性。

人類がもし賢ければ、その必要が最小限となるようカーボンのリサイクル技術を進歩させるでしょう。

技術発展の方向としてはCO2排出削減と、殆ど一致しています。

ただBOOKとしては昨今の「持続可能は大嘘っぱち」で寿命は長くて20年、しかも修理寿命延長が不可能。

ただただ目の前の初期コストだけで「本当の持続可能な技術を絶滅させる」

「志那 中共」太陽電池ユニットや風力発電ユニット

巨大利権故、他にも山ほどあります

は大嫌いですね。

正しく脱炭素政策は、総じて経済界の本音では不評。「あれはダメだよね」と言い出せなかった難題(SDGs)でした。

閑話休題

最近聞くところでは、米国も豪州もレアアース開発に乗り出し、鉱山開発に莫大な資金を投入しているらしいです。レアアースは炭鉱に集積しているので、旧い炭鉱の再採鉱が行われているとか。

脱炭素は、環境対策の為にやるというのが無理筋なのですよ。このブログでは散々書きましたので、今更なのですが。

レアアース開発に関しては、日本も積極的にやるといいんですがね。

宝石を主題にしたアニメが始まりましたが、日本は世界でも珍しい鉱物資源が色々と手に入る場所で、火山活動が活発なことと鉱物資源の種類が豊富なことは因果関係があるという話でした。レアアースもその例に漏れず、日本の場合は海底に転がっている状況ですが……。経済合理性の話をしながらこんなことを言うのは説得力に欠けるのですが、商業的に入手が難しくとも、ある程度生産の目処は付けておきたいですね。困った時には1ヶ月以内に生産開始できるみたいな体制が理想的ですが、コストはかかるからなぁ……。

こんにちは。

「環境の為に、高いエネルギーを我慢して使え!」

ですからね、破綻するに決まってる、商業として成り立つ理屈が無い。

まだアンモニア燃焼の方がマシに見えるレベル。

短期的には、原発に頼る以外に無いんですよね……「脱炭素」は。

むしろ、静止衛星軌道に発電衛星作ってマイクロ波で地上に送電する夢のプロジェクトの方が、ナンボかマシかと。

これ、悪用すると、マイクロ波で地上を焼き払う兵器転用も可能ですが……(アシモフおじさんがそんな短編書いてたはず、我はロボットシリーズで)

常温で液体あるいは固体、エネルギー密度バリ高という化石燃料を超える利便性と低コストを実現出来ない限り、補助金ジャブジャブでは早晩破綻が見えてるんですけどね……石北会計のエラい人にはワカランのですよね……

こんばんは。

アンモニア燃焼もアレはアレで問題がありますが、確かにグリーン水素よりかはマシであります。

静止衛星軌道の発電所はそれはそれで怖いものがありますが(アシモフ叔父さん的に)、ロマンはありますよね。

ともあれ、やはり電池技術を何とかできればかなり色々と捗るんですけれどもね。

位置 今度は大失敗m(_ _)m

可能なら修正お願い致します

仕様上、コメントの位置は簡単には直せないようです。多分、生データを直接弄ればなんとかなるとは思いますが、コメント段数の関係もあって適切な位置への移動ができません。

(最終4段に設定しているので、4段目に返信しようとすると3段目への返信として4段目に表示される)そのため、返信の位置もやや不自然な感じになってしまっていますが、ご容赦を。

段数を深くしてから返信を作ることは出来るのですが、あまり深くし過ぎると線ばかり増えて見にくい(今でもかなり見にくい)ことになり、なかなか巧い解決方法が思いつかないのが現状でありまして。