「父さん、こんな古いものを」というアムロのセリフが聞こえてくるような話があって、正直どうなのよ、と。

自民党議員の一人が、「食事補助制度・非課税枠制度」に関して解説する記事を書いていたんだけど、呆れてしまった。コレを胸を張って「頑張って改善しました」ってどうよ、と言われましても。

制度に関する説明

食事補助制度って何?

この自見氏のブログもリンクを張っておくが、これが議員なんだなぁとため息。

この制度、制度設計自体がかなり古く、議員も書いているが40年間放置されてきた。というか、法的根拠がよくわからない。

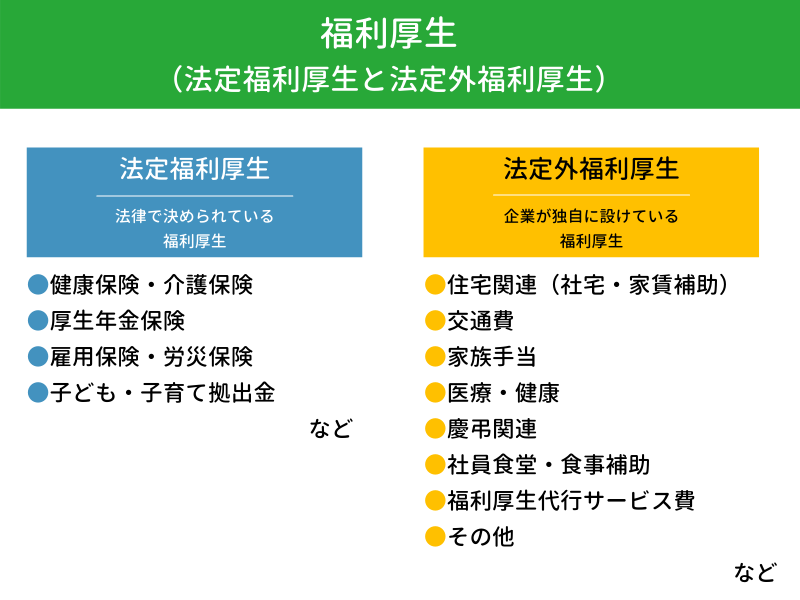

調べてみるとこんな構成になっていた。

賃金扱いにするか、福利厚生扱いにするか

第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働基準法より

基本は使用者から支給される賃金の一部と解釈されるか、福利厚生の目的で一部補助する場合には「労働の対償ではない」と整理されるようで。

実務上は、「食事の支給」ということで国税庁にこんな風に説明されている。

実務上は食事の半額を月額3500円以下になる範囲で非課税

具体的には以下の通り。

- 従業員が食事の価額の半分以上を負担すること

- 会社の負担額が1か月あたり3,500円以下であること

- 上記2つの要件を満たした範囲で非課税とする

この辺りが全国の企業に社員食堂というものが整備された時期に「税法上はどうなるの」ということになって、国税庁がそれに関する規定を作った感じの話が食事補助制度コレなんだよね。

高度成長期にこの社員食堂というのは一般化して、製造業を中心に広がっていったようだ。

この食事補助制度の改善というのは、この上限金額を倍額の7,000円に引き上げるという話である。ショボい。

40年前から現在までの物価は消費者物価指数を用いて換算すると、33.5%上昇したことになる。ただし、消費税が導入されたので単純に上昇分だけの負担ではなくて、例えば1985年に500円だったものは、2025年には734円出さないと買えない状況になっている。そういった条件を加味すれば、上限上昇率に関しては問題ないようにも思われる。

利用率の話

ではこの制度、どの程度利用されているものなのだろうか?

残念ながら統計的な資料は存在しないため、アンケート結果などを参考にして類推するしか無い。それによれば概ね3割以下というのが実情のようだ。

福利厚生をどの様に行うかは企業によって異なるスタンスを持っており、食事補助を選択する企業もある。その中で、以下のようなパターンが見られるようだ。

| 公平性 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| 社員食堂で食事を提供 | △ | ・栄養管理が可能 ・安価で提供できる | ・設置スペースが必要 ・維持管理費がかかる |

| お弁当の現物支給 | △ | ・導入が容易 ・福利厚生プランがある | ・マンネリ化しやすい ・発注業務が必要 |

| 食事チケットの提供 | ◎ | ・食事の選択肢が多い ・利用実績が把握できる ・福利厚生費の条件を 満たせば非課税 | ・「食事の提供」と同じ条件が適用される |

| 現金支給 | 〇 | ・従業員満足度が高い | ・全額が所得(給与)とみなされ所得税がかかる |

確かに、社員食堂があればありがたいとは思うよ。でも、現実はそれなりの規模の企業でないと維持できない仕組みでもあるし、実はかなり維持コストがかかる。

そこで、現金支給する企業もあるんだとか。でも、これは食事補助という名前の給与所得扱いになっちゃうので、今回の話から外れる模様。

ハッキリ言って、かなり面倒な仕組みを採用した不思議な制度である。

バラマキだという批判

大企業優遇の構図

というわけで、概要は理解いただけたと思うが、自民党議員は「いい仕事した!」みたいなポストをしていて炎上したという話。

コレについて、もうちょっと鋭いツッコミをしているのがこちらの記事。

またバラマキですか…大企業だけ恩恵!自民党議員「社員ランチ代補助」に国民激怒で大炎上 「議員の批判的思考の不足を露呈」

9/13(土) 9:10配信

歴史的な円安と輸入コストの高騰が主な要因で、ここ数年の日本の物価は上昇している。特に、食料品やエネルギー価格が大幅に上昇し、家計を圧迫しまくっている。2025年7月の消費者物価指数(生鮮食品を除く)は前年同月比3.1%上昇と高水準が続いており、賃上げが物価上昇に追いつかず、実質賃金は減少傾向にもある。これは国民生活に大きな影響を与えている。そんな中で、自民党の自見はなこ議員がXに投稿した発言が話題を呼んでいる。「社員のランチ代補助、物価上昇に合わせて上げて欲しいと私も古川康先生などと一緒に役所の調整をしていました」。

~~略~~

自見議員が「ランチ代補助」と称した制度は、会社が従業員に食事を現物で提供した場合、一定額までは所得税を課さない(非課税とする)制度のことを指している。国税庁ホームページには「従業員がその食事の価額の半分以上を負担すること」「会社の負担額が1か月当たり3,500円以下であること」を非課税の条件とする、とし、現金手当は認められず、現物給付のみを対象とする、と説明されている。

Yahoo!ニュースより

この記事では大企業優遇のバラマキ制度だと切って捨てていて、この批判は上で説明した実態とも合致すると思う。

ランチ代補助の非課税制度は、複雑で、恩恵が偏り、人的コストを生み、租税三原則に反しているとの批判が存在する。しかも制度そのものが「実質補助金=バラマキ」に近いという根本的な問題を抱えている。にもかかわらず、そのような制度を「成果」として拡散したことは、制度設計の背景や税制の理念に対する感度が低すぎるのではないか。自見議員のポストは、国民に「これが正しい政策だ」と刷り込み、裏側に潜む不公平や無駄を示さずに「画期的」と語っているが、このポストは国会議員として必要な批判的思考の不足を露呈しており、国民の政治不信を深めてしまったのではないか。

Yahoo!ニュースより

詳細は割愛するが、既に制度を利用している企業やその従業員にとっては恩恵を受けられるが、ソレ以外の導入を見送った企業や、制度そのものを知らない企業には、相変わらず導入ハードルが高い話で、恩恵は限定的で実質バラマキと言われても仕方がない。

良いことをしたという「ドヤ」が痛いブログ

分かって説明しているのかなぁ。

実はこの食事補助には、皆さんの手取りが「少しだけ増える」仕組みがあります。会社の補助額が、月3500円以下で、さらに社員の方が補助額と同額以上を自己負担した場合には、所得税がかからなくなるのです。なお、この仕組みは現金支給は対象とならないので、補助額は個人の貯蓄に回ることなく、社食以外では、地域の仕出し弁当屋さんや飲食店、スーパー・コンビニなどに支払われます。こうした地域経済を支える効果も期待できるのです。

自見はなこのブログより

この部分の話の前提として、「所得にならないようにチケット扱い提供」がなされている必要がある。現金支給では駄目なので、社食で使えるアプリという体で設計されたものがアレば適用できるということ。

それって、どれだけの企業が対応可能なのだろうか。

何か「地域経済を支える効果」とか書かれているけれど、そもそもどうして社員食堂というものが作られたかといえば、周囲に食事をする施設がないから、企業側が苦肉の策で食事も提供しようということにしたものが始まりである。

企業誘致に成功して地域経済が活性化したところであればまだしも、そうでなかった場所では適用できない話。つまり、かなり限定的な話である可能性が高い。

物価は上がり、社会保険料の負担も増え、日々の暮らしが大変になっている今、こうした「時代遅れのルール」をそのままにしておくわけにはいきません。

そこで、党の「新しい資本主義実行本部」では、まさにこうした「何十年も置き去りにされてきた制度」を一つひとつ洗い出し、総点検を進めてきました。今回の食事補助の見直しは、そのなかの一つです。

自見はなこのブログより

単純に「40年前設けた制度だから」というだけで「時代遅れ」というのはやめよう。マグネット・コーティングやっている時代じゃねーんだって。

従業員の給料はあまり上がっていない

それでは、物価や賃金の面から、もう少し解説しておこう。

1985年と2025年の賃金比較

- 1985年の平均年収:約400万円

- 2025年の平均年収:約491万円

このデータから、名目上では約22.8%の増加が見られる。

税負担率は上昇

しかし、「増えている」という実感はない。何故なら、税負担率が上昇しているからだ。

1. 1985年頃の税負担率(モデルケース:年収400万円)

- 所得税:約5〜10%(課税所得により変動)

- 住民税:約5%

- 社会保険料(健康保険+年金+雇用保険):約10%

- 合計負担率:おおよそ 20〜25%

2.2025年頃の税負担率(モデルケース:年収500万円前後)

- 所得税:約10〜15%(課税所得に応じて)

- 住民税:約10%

- 社会保険料:健康保険+厚生年金+雇用保険で約15%

- 消費税:10%(生活費のうち消費税対象部分にかかる)

- 合計負担率(可処分所得比):おおよそ 35〜40%前後

つまり、賃金上昇率に比べて税負担率の上昇が高いため、実質手取りは殆ど変わらないか寧ろ低下している。

だから、食事補助制度で助かる。うん、そうだね?でもそれは、制度を導入している3割以下の企業とその従業員だけだ。

まとめ

たしかに古い制度を掘り起こして改善する仕事は大切かも知れないが、費用効果などを考えれば従業員的には「そんなことより手取りを増やすようにしてよ」と言いたくなるだろう。況てや対象外の従業員からは、怨嗟の声が聞こえるはずだ。例えば具体的には社会保険料の削減と、企業負担分の削減はどうだろう?これって、どちらも企業が負担するので結局、従業員の負担になる構図になっている。そこを月額6000円分下げてくれれば、ソレだけでかなり大きな話になる。

あと、「貯蓄に回らない」とか指摘しているんだけど、正直、今の時代に貯蓄に回すやつなんて居ねーよ。金利何%だと思ってんだ……。

制度設計の背景や税制の理念を理解せずに「画期的」と強調するだけでは、国民に誤解を与え、政治不信を助長しかねない。

議員は「これだけじゃなくて、他にも頑張っている」と言われるかも知れないが、じゃあ全体設計と、どういう方向性かもあわせて説明すべきだろう。いかにも「良いことをした」という自慢するだけでは、そりゃ炎上するさ。

コメント

こんにちは。

議員さんの昼飯も、同じように国会の食堂で自腹で払ってもらわないと、実感湧かなくてダメなのでは?

政治家が家庭の感覚で国政を動かすのを、全面的には是とはしないですが、部分的には下々の苦労を知っていただきたいとは思います。

※上記の意味で、「ママ議員」的なものについては七面鳥は否定的です、家計と国政は全然違うんだっての。

こんにちは。

もうちょっと全体を見て制度バランスを整えて欲しいというのが切実な願いであります。

そりゃ、制度ありきで考えるのであれば、上限引き上げって回答も1つの答えなんでしょうけれど。