戦争が始まる切っ掛けは、大抵経済的な理由が裏にある。が、今回はパキスタンが何をしたいのかサッパリ分からなかったので、取り敢えずは経済状況を調べてみることにした。

フィッチ、パキスタン外貨建て格付けを「Bマイナス」へ引き上げ

2025年4月16日午後 1:33

格付け会社フィッチは15日、パキスタンの外貨建て信用格付けを「CCCプラス」から「Bマイナス」へ引き上げた。ともに投機的な格付け。格付けを引き上げたのは、財政赤字の縮小が進む可能性が高まったと判断したため。

ロイターより

お、おぅ。

信用格付け「CCCプラス」ってほぼジャンク級じゃないですか。パキスタンの格付け低すぎ!

パキスタン誕生までの歴史

イスラム教の影響が強い国家

そもそも、パキスタンには何があるのか?という話なんだけれども。

正式名称をIslamic Republic of Pakistan(パキスタン・イスラム共和国)といい、イスラム教徒の国であることを国名から明言している。実際、国教をイスラム教に指定しているので、国民の96.4%がイスラム教徒である。

首都の名前もイスラマバード(イスラムの都市という意味)だしね。

近隣諸国に○○スタンという国名が多いのも特徴的で、「スタン」という言葉がペルシャ語の接尾辞で、「~の土地」という意味合いの言葉である。例えば、タジキスタンであれば、タジク人の土地という意味となり、ウズベキスタンはウズベク人の土地という意味になる。アフガニスタンはアフガン族(山の民)の土地という意味らしい。

では、パキスタンはどういう意味かというと「パキ(清浄な、神聖な)」と「スタン(~の土地)」を組み合わせた言葉であり、この「パキ」或いは「パク」がヒンドゥスターニー語らしい。

そして、パキスタンの成り立ちは、英領インド時代(1858年~1947年)にイスラム教徒の祖国を求めるパキスタン運動(1940年代)が盛り上がったことに起因している。

ムガル帝国

が、唐突にイスラム教徒がインドの地に広がったのかというと、実はそうでもなくって、古くからイスラム教徒による侵攻を受けていた土地ではあるんだよね、インドは。

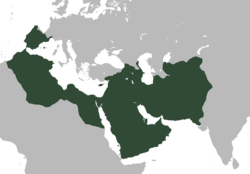

古くはイスラム帝国ウマイヤ朝が版図を広げた時代(711年頃)もあって、頻繁にイスラム圏からの侵略があった。

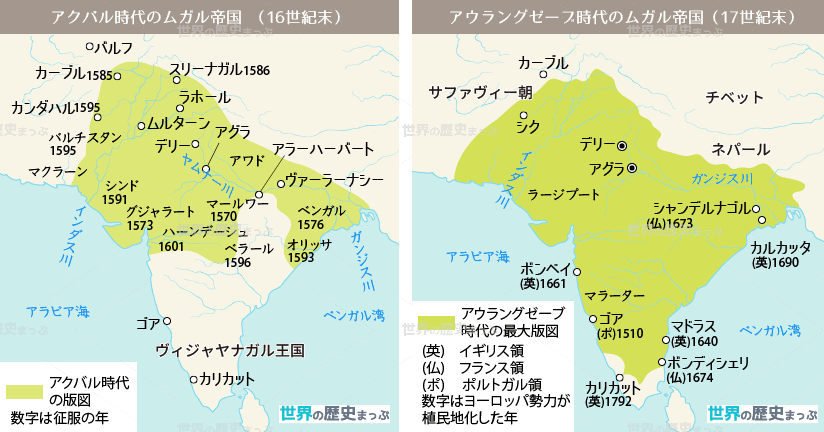

12世紀にはゴール朝、13世紀にはデリー・スルタン朝、16世紀にはムガル帝国がインドを征服している。

ムガル帝国を解体(1857年)したのが英領インド帝国で、ムガル帝国はイスラム教スンナ派の教えに従う比較的平和な国家だったようだが、イギリスの設立した東インド会社(1600年)が貿易拡大によって力を増した結果、マラーター戦争(一次:1775~1782年、二次:1803~1805年、三次:1817~1818年)を切っ掛けにムガル帝国の滅亡と、英領インド帝国の成立(1858年)という流れになる。

このような侵略の歴史はしかし、イスラム教に接する機会が多かったという意味でもある。

英領インド時代

英領インド帝国時代は、イギリス本国に莫大な経費を支払う状態が続いており、また、イギリスは常にインドに対して輸出超過状態が創出されており、その貿易黒字でインド以外の貿易で生まれた赤字を補填していた。植民地支配を受けていた時代である。

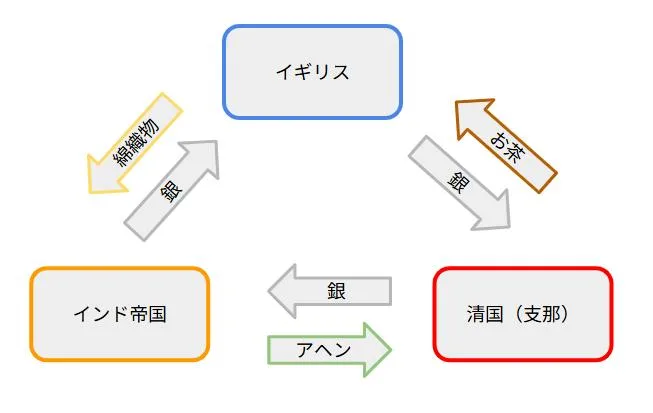

インドを利用した三角貿易というのは世界史の授業でも習うわけだが、こんな構図だ。

よく知られる三角貿易の説明図だが、この図はやや誇張があるが分かり易い。

実際に英領インド帝国で作られていたのは阿片の他にも綿、インディゴ(染料)、ジュート(麻)、米、茶、と多岐にわたる。一方で工業転換は殆ど行われていなかった。ただし、東インド会社が率先して鉄道建設を行い、輸送網が構築されると共に鉄鋼の現地生産が行われる事で、タタ・スチールという現代に繋がる大企業が育っていく。

一方、清国はというと英領インド帝国とインド綿花の取引をしていたが、徐々にベンガル阿片の貿易量が拡大していく。清国からイギリスへはお茶の他に、陶磁器や絹が大量に輸出され、イギリス側から清国への輸出品は高級品に限られ品目も少なかった。

その結果、イギリスは輸入超過に陥って支那に銀が大量に流出するという結果になっていった。この穴埋めを阿片の密輸によって行ったのが、三角貿易の正体である。

支那では明代の時代から阿片吸引の習慣が広まっていて、清代になってその影響が看過出来ない状況になってきたために阿片輸入禁止措置が行われる。で、イギリスは密輸という形でインドから清国に阿片を流通させて銀を回収した。

殆どの教科書では、「清国内にアヘン吸入の習慣があり、イギリスはこれに目を付けた」と説明されるのだが、僕にはこの説明はどうにも上手く飲み込めない。

実はヨーロッパでも阿片の流通が行われていて、これは主にトルコ産のものであったようだ。インド産のモノより質が優れていたというのがその理由らしいが、18世紀から19世紀にかけてイギリス国内でも芥子の栽培が試みられたという記録がある。支那で阿片が問題視されるようになった時期と似た時期だ。

この時期、イギリスでは阿片が薬屋だけでなはく(当時は、阿片チンキと呼ばれるアルコールと蒸溜水に阿片を溶かしたものが薬用に使われていた)、食糧雑貨店、靴屋、仕立屋、パン屋などにおかれて気軽に購入できるようになっていた。ただし、ヨーロッパでも医師を中心にその危険性が指摘され、反阿片運動が起こされて、規制対象(1868年に薬事法成立)となる。

そうすると、アヘン戦争(1840年頃)が勃発した頃には既にイギリスでも阿片は知られており、危険性の認知はなされぬままインド帝国から清国に密輸されていたと言えるのではないか。

つまり、清国では禁止薬物になっていたが、イギリスとしては「何が悪い」という商品であって、需要があったから清国に持ち込んだという構図になる。どうも、イギリスの悪意が清国を滅亡させたという文脈で語られることが多いが、支那は一方的な被害者という構図はどうしても違和感がある。尤も、密輸して持ち込んだのだから、悪意がないなどとは言えないが。

奴隷貿易

さて、この阿片の話とは別に、イギリスは大西洋奴隷貿易にも荷担していた。

イギリスは植民地のアフリカ諸国から奴隷を「調達」して、アメリカに売り付けるという遣り方で貿易していたといわれる。

この話は大変悲惨な話ではあるが、あまり歴史の授業でも積極的には教えられないし、更に、東インド会社も奴隷貿易に荷担していたこともあまり知られていないように思う。

ただし、当時はそうした奴隷貿易の一端として、キリスト教が人身売買に関わっていた様ではある。

僕自身は恥ずかしながら大人になるまでそういった話を知らずにいて、アニメを切っ掛けにその話を知った。異国迷路のクロワーゼという作品で、この作品自体は人身売買はテーマになっていない。主人公は若くして単身フランスのパリに渡り丁稚奉公するという話で、時代背景は19世紀。設定に違和感しかないわけだが、作者は鬼籍に入ってしまったので本当のところを知る由もない。この違和感が切っ掛けで、奴隷貿易について調べるに至ったんだけれども。

話が逸れたが、インドや日本からもヨーロッパに買われていった人というのは少なからずいたようで、織田信長はキリスト教を保護していたが、豊臣秀吉は邪教として弾圧。その理由を「神国思想を重視」と歴史では説明されるのだが、その背景には奴隷貿易の禁止があったようで、ポルトガルがいち早く奴隷の人身売買を禁止する方向に動いていた(セバスティアン1世)ことも関係しているとされている。長崎の出島にポルトガル人を出入りOKにした(後にポルトガル人は追放されて、オランダとの貿易場所になる)こともそれが理由だとされている。

で、インドの話に戻っていくんだけど、現地の重要な労働力と目されていたインド人も、やっぱり奴隷として少なからずヨーロッパに買われていっているんだよね。

イギリスは奴隷貿易について、近年それ反省するようなコメントを出しているわけなんだけれど、歴史はもう変えられない。

英首相、奴隷貿易めぐり「歴史は変えられない」 英連邦から謝罪と補償求める声

2024年10月25日

25日に始まるイギリス連邦首脳会議(サミット)を前に、連邦各国から、イギリスに奴隷貿易に対する謝罪と補償を求める声が高まっている。

~~略~~

外交筋はBBCに対し、奴隷貿易におけるイギリスの歴史的役割について、連邦各国が「有意義な話し合い」を始めたいと考えていると述べた。これには、数十億ポンドの支払いが含まれる可能性もあるという。

イギリスはかつて、世界最大の奴隷貿易国だった。

BBCより

記事を読んだときに「歴史を変えられないとオマエがイウナ」とは突っ込みを入れつつ、しかしそもそも、当時は合法だったのだから、今更「謝罪と賠償」と言われても困るわけだ。

やられた側からすれば業腹ではあるが、しかし、当時の彼らの世界観(今もそう変わらないが)で、白人至上主義でアジアの国々は下に見られている。それが、時に商品であったり、時に労働力であったというそれだけの話なのだ。

人権意識など、第二次世界大戦以後の世界の話で、パリ講和会議(1919年)の際に日本は国際連盟規約に人種差別撤廃の文言を盛り込むよう提案したが拒否されている。世界的に人権意識が高まるには1948年12月まで待たねばならないのである。

それまでは国家が国民の人権を考えるものとされ、他国の国民の人権を配慮する必要はなかった。ナチス・ドイツのように優生思想を恥ずかしげもなく掲げられる時代が第二次世界大戦前までは一般的であり、白人が有色人種の人権など配慮しなかったのである。まあ、今でも似たような傾向はあるけれども。

パキスタンの独立

と、随分と長い前置きになってしまったが、英領インド帝国において、イギリスは宗主国であって、その善意は現地に対する対等さを保障するようには働かなかった。

それでも、1947年8月にヒンドゥー教徒多数地域がインド連邦として独立を宣言するにあたって、イスラム教徒多数派地域も分離独立を宣言して、英領パキスタンとして存在するに至ったのは、恐らくはイギリスの「善意」である。英国紳士らしく振る舞ったというわけだ。

で、「何が善意か」なのだが、それを語る前にインドでの宗教改革について少し触れねばならない。現代に於いてこの地域の主力はヒンドゥー教とイスラム教であり、対立構造となっている。それは過去に於いても似た構図であった。

1830年、インドではヒンドゥー教の元にブラフモ・サマージと呼ばれる社会運動及び宗教運動組織が設立される。イギリス式の教育とヒンドゥー教を融和させることで、ヒンドゥーから悪弊を除去するという目的で運動が展開された。インドでは仏教やジャイナ教も起こるのだが、ヒンドゥー教は遅くとも紀元前1500年頃から起こった宗教で、長らくインドで信仰されている。他にイスラム教が伝播してきたり、ヒンドゥー教とイスラム教が融和したシク教が起こったり、様々な宗教の栄枯盛衰がある中で、ヒンドゥー教が長らく信じられている背景には、多神教で様々な教えを取り込める多様性と寛容性を備えているということがあるからだろう。

この動きは主にベンガル地方から発展しインド南部から全域に伝播していった。こうした発想になった背景にイギリスの植民地となったことが関係したことは疑いようがない。抑圧された結果、民族というものを顧みるようになったのだろう。

一方、ムスリムの宗教改革もインド大反乱(1857年)以降に行われる。アリーガル派と呼ばれる人々が、近代西洋の科学知識と文化を吸収して発展させるとうもので、アリーガルという都市にアリーガル・ムスリム大学を創設して、その考えを広めた。この大学の卒業生であるリアーカト・アリー・ハーン(パキスタン初代首相)がパキスタン独立運動に傾倒することで、パキスタン独立に繋がっていくのだが。

アリーガルはインド北部にあり、大雑把に言うとインド北部と南部で勢力図に大きな偏りが出ることに。尤も、アリーガルは今もインド領にあって、パキスタン建国はムスリムが多数を占める北西部と東部の地帯が選ばれたのだが。

イギリスは第二次世界大戦以前から既に植民地政策が破綻していて手を引きたがっていたため、大戦後に英領インドから手を引くにあたって、大して考えもせずにインド(ヒンドゥー教側)とパキスタン(イスラム教側)の言い分をそのまま「公平」に採用した。

1947年6月、イギリス人のルイス・マウントバッテンはインド総督としてインド・パキスタン分離独立への道筋をつける。

リアーカト・アリー・ハーンと共に全インド・ムスリム連盟に参加していたムハンマド・アリー・ジンナー(パキスタン初代総督)に押し切られる形で、マウントバッテンはパキスタン独立を認めたのである。

イギリス人は常に「公平」で「現地の意見を聞く」のだ。

つまり、こちらの記事では「イギリスのせいだ」と書いたのだけれども、実際に分離独立はインドとパキスタンが望んだことであり、イギリスの決定によって分裂したとはいえ、「イギリスが悪い」という話をしたいわけではない。

ただ……、民族対立と宗教対立を、地域で整理する手法は各地で失敗している。どうしてその判断をしたのか?と、言っても詮無きことではあるんだが。

パキスタン経済

バングラデシュの分離独立

で、パキスタン独立に関するイギリスの印象が悪いのは、こちらの地図、独立時のモノを見て頂いても分かると思う。

緑色の地域がパキスタン領、茶色の地域がインド領である。1つの国家なのに2箇所に分断されちゃったパキスタン。地図上は西パキスタンと東パキスタンと記されている。

どうしてこうしちゃったのか。

なお、インド領中央にある灰色の地域、ハイダラバードもこの当時は独立地域であって、ニザーム王国の末裔が統治していた。

だが、インド・パキスタンが独立するにあたってどちらかに併合されるように迫られ、ニザーム家はパキスタン側につく決断をした。だが、インド政府はそれを許さず1948年にハイダラバードを完全包囲。インドに併合されるに至る。

また、東パキスタンとして独立した地域はバングラデシュとしてパキスタンから独立。これには1970年11月に東パキスタンを襲ったサイクロン被害が引き金となっており、30~50万人もの死者を出す事態になったにも関わらず西パキスタンからの災害救助の動きが殆どなかったために、政治不信が爆発。1971年に内戦勃発(バングラデシュ独立戦争)して、バングラデシュとして独立してしまう。

宗教的駆け引きというか政治的駆け引きというか、そういった綱引きがこの地域でも行われていたという意味だ。

イスラム化と経済

その後、インドがソ連と手を組んだことで、パキスタンは支那とアメリカと手を組む決断をする。

パキスタンはインドと対立する過程でイスラム化が進行する。インドがヒンドゥー至上主義を掲げるのに反するように宗教と結びついた形での排他的なナショナリズムを醸成した結果、イスラム教と政治が深く結びついていった。

それはそれで良いのだが……、いち早く民主化を実現したインドは経済成長を遂げた一方で、パキスタンは現在でも産業は殆ど育っていないんだよね。主要産業は農業と繊維業で、輸出は繊維製品や植物性生産品(油、砂糖など)、鉱物性生産品(岩塩など)といった感じである。

……どうやって弾道ミサイルを開発したんだよ、と頭を抱えたくなる状況だが、その答えは支那との関係にある。支那と核開発協力をやっていた他、北朝鮮との癒着が指摘されている。弾道ミサイルは北朝鮮製のノドンで、核弾頭もプルトニウム型である。

どうしてロシアと手を結んだインドは民主化して、アメリカと支那と手を結んだパキスタンが社会主義を取り入れる(正確には立憲議会制民主主義を採用しているので社会主義ではない)に至ったか意味不明なのだが、そうなったのだから仕方がない。

そして、パキスタンは経済成長もろくろくしないまま、よくもまあ核兵器の維持をやっているものである。

パキスタン政府、IMFから約70億ドルの追加融資を獲得

2024年09月30日

IMF理事会は9月25日、パキスタンへの約70億ドルの追加融資プログラム〔拡大信用供与措置(EFF)、期間37カ月〕を承認した。当該プログラムによる第1弾の融資(約10億ドル)は、間を置かずに実施することが見込まれている。

JETROより

……実はパキスタン、2024年にIMFのお世話になってしまっている。

フィッチは、パキスタンが構造改革を実施し、国際通貨基金(IMF)から融資を受けやすくなる見通しが強まったことも格付けを引き上げる一因になったと説明した。世界貿易を巡る緊張感の高まりは圧力となるものの、パキスタンは輸出依存度が低く、市場での資金調達も少ないため、リスクが和らぐとの見方を示した。

ロイター「フィッチ、パキスタン外貨建て格付けを」より

何故こんなことになってしまったのかと言えば、支那と関わったからだ。

パキスタン経済、対中債務借り換えが生命線に

2025年4月21日 5:00

パキスタン経済は、中国への債務を繰り返し借り換え、返済を先延ばしにすることで生き永らえている。対中債務の返済額は2025年、過去最大となる見通しで、膨れ上がる債務への懸念が広がっている。

3月、パキスタンは中国工商銀行から受けた10億ドル(約1400億円)の融資を2回に分け、5億ドルずつ返済した。パキスタン当局によると、中国政府は返済分を再びパキスタンに融資する予定だという。

日本経済新聞より

……えぇ。

一帯一路に全ベットしたパキスタン

そもそも分不相応な核兵器に手を出してしまったパキスタンだが、その入手先は支那や北朝鮮である。その支那もロシアから技術を持ち込んで、ロプノールあたりで核実験を繰り返したが、流石に国内に放射性物質が降り注ぐのは都合が悪い。で、最期の地下核実験を1996年7月29日に行った後、実験先をパキスタンに求めたと。

パキスタンでは1998年5月28日と5月30日に地下核実験が行われていて、そのデータは支那の研究者が持ち帰ったそうな。こういった支那の全面的なバックアップがあったからこそ、核兵器を持てるようになったわけだ。ミサイルは北朝鮮から買ったみたいだけどね。各国の利害が一致したわけだ。

その上で、維持費や軍事費の捻出をする為には、パキスタンは国内経済を回していかねばならない。

「一帯一路」構想と強まるパキスタンの中国への依存

2018年3月23日発行

アジアから欧州、そしてアフリカへと68カ国にまたがる陸上と海上の現代版シルクロードの建設により影響力の拡大を目指す中国の「一帯一路」構想は、パキスタンにおいて、着々と進展しつつある。その背景には、中国の支援を受けインフラ整備を進め、経済成長を目論むパキスタンと、アラビア海から中東、アフリカへのアクセスと海上ルートを確保したい中国の思惑が一致するとともに、両国の安全保障上の狙いがある。

アジア経済研究所より

しかしそのやりかた失敗。そもそも社会主義的な政策を推進し始めてから、経済状況はかなり怪しかったのだが、それもこれもインド憎しの路線を維持してきたからだ。

今年1月米国トランプ大統領はパキスタンへの軍事支援の全面停止を発表した。非軍事援助は継続するも、このような動きは益々パキスタンを中国に向かせることとなるであろう。一方、中国への過度の依存は上述の債務の罠という副作用を持ちうる。CPECはパキスタンにとって経済成長への起爆剤となる可能性を持つとともに、中国の管理下に置かれる危険性を持つ諸刃の剣である。

アジア経済研究所より

で、長年、パキスタンに手を貸してきたアメリカが手を引いたことで、支那依存は高まった。

その雰囲気が怪しくなり出したのは、武漢ウイルス感染症の蔓延(2019年)以降の話。支那経済依存が祟った結果だよね。

国内情勢不安

で、経済が調子が悪くなると、国内の治安も悪化する。

パキスタンの武装勢力が列車襲撃 「人質50人殺害」犯行声明で主張

2025年3月12日 6時00分

パキスタン西部バルチスタン州で11日、走行中の旅客列車を武装集団が襲撃した。治安当局によると、列車を停止させ、乗客を人質に取った。ロイター通信によると、同州の分離独立を目指す反政府武装勢力「バルチスタン解放軍(BLA)」が「約50人を殺害した」との犯行声明を出した。

朝日新聞より

この手のテロはどの国で発生しても許してはならないものではあるが、この情勢不安の背景には支那の影響が。

パキスタンは中国の巨大経済圏構想「一帯一路」の重点国で、同州では港湾や道路などの大規模開発が続く。BLAはこうした開発事業を「侵略」ととらえ、パキスタン政府や軍、中国人を標的にした攻撃を繰り返している。昨年11月には、州都クエッタの鉄道駅のホームで爆発があり、少なくとも24人が死亡。BLAが犯行声明を出していた。

朝日新聞「パキスタンの武装勢力が列車襲撃」より

このBLAの犯行は今年3月だけではない。

こうした状況の中、2022年4月には、BLAが、シンド州都カラチに所在する「孔子学院」付近で自爆テロを実行し、中国のパキスタン進出を批判する犯行声明を発出した(注22)。

こうした中、2022年のパキスタンにおけるテロ発生件数は262件で、前年比で約27%増(前年207件)となり、2年連続で増加した(注23)。

公安調査庁のサイトより

2022年には孔子学園を狙った自爆テロが起こされており、国内でのテロ発生件数も増加しているという。

こういった構図を確認していくと、インドカシミール地方でのテロは「一体何だったのか?」という疑念が湧く。

そして、アメリカが満を持して停戦合意に登場した意味も、別な解釈が出来てしまう。

停戦合意以降の動き

さて、そして長々と書いたがようやくタイトルの回収に入る。

インドとパキスタン、停戦合意から一夜明け小康 トランプ氏「解決策検討」

2025年5月11日午後 4:06

インドとパキスタンは、米国などの仲介とする即時停戦合意から一夜明けた11日、 緊張状態から脱しつつある。トランプ米大統領は、係争地カシミール地方に関する解決策提供に取り組む方針を示した。

トランプ氏は、自身の交流サイト(SNS)で停戦合意を称賛。「まだ話をしていないが、私は両国との貿易を大幅に拡大するつもりだ。さらに、カシミール問題に関して解決策を見出せるかどうか、両国と協力して検討していく」と述べた。

ロイターより

アメリカに放置されたパキスタンが支那に傾倒した結果、経済的苦境に立たされて国内の治安が悪化した。

しかし、インドの介入を受けたくはない。

とすると、アメリカが出てきて経済的な支援があれば解決の目はあるのだが、しかしアメリカとしてもインドを無視した話は難しい。トランプ氏がどのようなディールを目指すかは分からないが……、話し方次第では案外イケるかもしれないんだな。

この話に説得力が出るかは分からないのだけれど、勝手ながら期待したい。

追記

パキスタンが工業に力を入れなかったのか?という点について少し疑問に思ったので幾つか調査したのだが、ちょっと面白い分野に力を発揮しているようだ。

世界市場を席巻するパキスタンの手術用器具とスポーツ用品

2023年6月8日

パキスタンには、繊維製品以外にも強力な輸出品が存在する。手術用器具とスポーツ用品(特にサッカーボール)だ。両産業ともに、パンジャブ州都ラホールの北約100キロに位置するシアルコート市に集積する。輸出額では繊維製品に遠く及ばないものの、世界市場を席巻する両産業について報告する。

シアルコートには2,500社以上の手術用器具メーカーがあり、直接雇用で10万~15万人、間接雇用は35万~40万人、合わせて45~55万人の雇用を創出する一大産業となっている。医療用、手術用、歯科用、獣医科用、美容用、刃物などの製品の種類は1万を超える。年間1億5,000万~2億個製造され、その95%以上は輸出している。手術用器具で同市は世界有数の産業集積地となっている。

JETROより

サッカーボールに手術用器具が「強力な輸出品」らしい。サッカーボールは繊維製品が盛ん出ある事を考えれば、なんとなく分かるのだが、手術用器具というのは意外だった。

どうやら、手先が器用な国民性が関係していることと、刃物の生産が盛んらしい。ファンタジー好きにはネパールのグルカ族が使うとされるグルカナイフ、或いはククリナイフというのが響くと思うのだが、この周辺にある山岳地域では刃物の生産が活発だったようだ。

シアルコートという都市は世界的に有名な手術用器具を製造する拠点になっているのだとか。どうやら鉱物資源として採掘可能なクロムなどの金属が、切れ味の良い製品の製造に寄与した歴史があるらしい。

機械工業が発展していない原因として、電力の確保が上手くいっていないということや、教育の遅れ、国内情勢の不安定さなどが挙げられるようで、地政学的な要因で農業国でありながら安定的な食糧生産に難があるということもあるようだ。

コメント

再読後に感想投稿します。ひとまず。

中世以後、一帯一路までこのボリュームでよくまおめられたなぁと感心いたしました。他出中ゆえ感想はおそらく明日か今夜深夜に。では。

調べ始めると色々とパキスタンという国家の脆弱性が見えてきました。

工業を育てなかったのが痛いと思うのですが、今後どうするのやら。

こんにちは。

読み応えありました。よくぞまとめられたものです>木霊様

>需要があったから清国に持ち込んだという構図になる

「だって売れるんですもの!」※ですね。

悪意は(そんなに)無いかもですが、善意も(これっぽっちも)無いですよね。

奴隷で言えば、ジパングからはサムラーイも輸出されて南洋で傭兵として重宝されたそうで。

当時の銀の流れを追うと、商品目録に出てくるらしいですね、サムラーイ。

>リアーカト・アリー・ハーン

さくっとググったら、偉人だったようですが暗殺されてしまったと。

犯人もその場で射殺。

あっ(察し)、ですね……

……にしても、パキスタンは色々とグダグダすぎやしませんかね……思うに、イスラム教は、小規模部族はともかく、国家運営にはあまり向いていない気がします。スンニ派中心みたいですが……

……でも、その割にイスラム勢力、でかいな……

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%B3%E3%83%8A%E6%B4%BE

Wikiの「スンナ派」

※「らんま1/2」での、なびきねーちゃんの神セリフ。

サムラーイ)

鄭成功らが台湾を占拠する時に、日本人奴隷の解放条件でポルトガルの砦を落としてるんですね。イエズス会の記録にある。

タイ辺りにいる自由民日本人傭兵も勇猛で、ポルトガルから寝返らせたとか。

そりゃ自由を条件の戦闘奴隷なら勇猛すね。オスマン朝の白人奴隷部隊が親衛隊かしたパターンかと。

イスラム勢力は国家運営に向かない…

それは逆です。

ウンマという「社会」が国家を包んでいるので、国家で民衆を縛る必要性が低い。

国家が舵取りをしないと……というのは19世紀以後の「国民国家」の発想で、本来の人類史は「国家の前に社会がある」が普遍的です。イスラムはその「社会」を維持する力がある。その面では我々、近代国家の方が奇形的とも言えます。文化人類学的に。

これは木霊様にもあてたアレすが。

法治という概念は大切です。

しかし、それは「法が全て」「法が正しいのだ」という誤解を産む。

人は「法の前」で生きている生物です。六法全書と判例集を全て暗記して護ってる奴なんかいます?

いたらキチ◯イでせう。

人間は成文法の前で生きてます。

それゆえウンマの元で生きているムスリムを「前近代的な連中」と観る事には反発を感じます。

法治に関して。

法治の概念は、それを修正する手段込みでの法治であります。改正手段がないのであれば、それはもはや欠陥法ですよ。

法が時代に合わなくなれば修正していけば良いのです。立法事実があれば法改正はできますし、寧ろ日本国憲法のように70年以上ノーメンテというのが異常だと思っています。それはもはや宗教ですから。

一方で、宗教を批判するつもりもないのです。

ただ、宗教の下で判断するとお互い相容れないことになるケースも結構あるんですよね。そこが厄介だなとは思っています。

>ウンマという「社会」が国家を包んでいる

「イスラムは西側的な国家運営には向かない」と言うべきでしたね。

いろんな部族を内包しつつ、なんとかまとまっているのは、共通の社会規範というか宗教的規範があるから、というのは納得です。

※国家という概念ではなく、同じ社会規範に属する集団という概念という理解でしょうか。

いわゆる宗教国家、その意味では、EUなんかも、キリスト教という価値観で緩く束ねられているから成立している部分もある、むしろそれが大きいと思ってます。

※トルコのEU加盟でぐだぐだしているのはそれもあるかと。

※「アジアのEU」が絵空事なのも、同じ理由と理解してます。

※「アップルシード」が続きが出なくなったのは、作者が飽きたのもありましょうが、「ムンマ」という架空の巨大イスラム国家を仮想敵にしちゃったせいもあるのかな……

アップルシード面白かったんですけれとねぇ。攻殻機動隊もパトレイバーも押井守がテコ入れしてツマラナくなってしもた。

パトレイバー2で電子上のゴーストによる侵略という発想は感心しましたけれどね。士郎正宗氏も押井監督も優れてはいるが、客を置いてけぼりにする傾向あり、文学芸術ならともかく、エンタメ作家として「その姿勢」は疑う。

こんにちは。

ありがとうございます。中々のボリュームになってしまったのは反省点でありますが。

色々探ってみると、結構、奴隷として売られた日本人はいたようで。そりゃ、秀吉も激おこになりますよ。

で、リアーカト・アリー・ハーンですが、結構身分の高い方のようで、かつ、色々なし遂げた人のようですね。暗殺されてしまったというところも含めて、随分と恨みを買ったのかも知れませんが。

「だって、売れるんですもの!」を地で行くイギリス、売るだけではなく、喧嘩を買って恨みも買ったというオチでしょうか。

それでも、イギリスを憎めないんですよね、個人的には。愛すべきアホな子的な意味で。

歴史部分は異論はあっても、客観的に観ておられると思います。というか私ども日本人は客観的に観るしかないし、英国だろうとヒンドゥーだろうとムスリムだろうと、何処かの肩を持つのはよろしくない。

多少の視点の差はあっても、よく冷静に解りやすく書かれたものと感心いたします。

銀のシナへの流出については、トポシ銀山が開かれた16世紀くらいには始まっていたものと思いますが(我が国への影響を観ても)、それが加速したんですねぇ。

カリブの海賊(英仏)なんてのも、17世紀にはカリブ海でなくインド洋を猟場としてるし。それ以降は世界的に銀本位制になるから、その流出を抑える為に……というか、

外洋航海で商売する連中が、どのみち阿片は持ち込んだでせう。海賊やられるより密輸商人される方が良いし。スペイン継承戦争後に私掠船(国が免許与えた海賊)が増えすぎて(黒ひげティーチとか)。それなら阿片密輸でも……と。

米国(連邦政府)が南北戦争後に、対南部同盟用の私掠船員の初地に困って「捕鯨産業」を進めたのと同じ事と思います。シナには気の毒だけれども。経済と治安の問題があれば、そりゃ目こぼしもしますって。

で、本題なのですが。

たしかに「歴史的分断」はある。あるが、

米国が手を引いて、仕方なくシナ一筋になってしまったというのは慧眼すね。

んで、核は持ったがシナの一帯一路が破綻しかけていて、どうにもならん!と。

ところが脆弱すぎる……工業化してないから、付加価値つけた商売できないと。

まぁ、いくら乾燥してるっても、外国人むけホテルくらいしかエアコンが無い実情はいまも変わってなさそうですしね。

その工業力じゃ貿易もタカが知れてる。

ここいらでプロレス仕掛けて、どうにか投資・外資を呼び込みたい。

その為に気を引く必要があって、「すわ核戦争」の脅しをかけたと。

どうして良いかと言われると解らない。

だってパキスタンって、アフガンのカイバル峠にめんじてますよね?

シャーロック・ホームズの相棒ワトスン医師はアフガンで戦傷除隊して、ロンドンに戻ってくるのが、シリーズ最初の「緋色の研究」ですけれど、ようするに19世紀からずっと「ああ」なのですよね?

ただムスリムだけを悪くも言いたくない。

これは異論もあるでしょうが、アフガンの主流民族たるパシュトーン族(パキに多い)がウサマ・ビン・ラディンを匿ったのも、

彼らの中世的な「武士道感覚」が成せたものと思ってます。

行けば解るけど、ムジャヒディンたちとか

凄く古武士な感覚の持ち主で、前近代的ではあるけれど、助けを求めて懐に飛びこんで来た者を、意地になって庇いまくる気質かある。彼らは近代人じゃない!

日本人が失ったような侠気も強く持っていて、それ故にラディンを匿う時に、頑強に庇い続けたと想うす。

そういう意味では近代化に遅れたムスリムの国って、すごくこちらの古い伝統と美徳を思い出させてくれるものかあります。

なので、どうにか上手くいってくれると良いと思ったりもしてます。

今回のこの切り口は、あくまで調べた範囲内の話でありまして、異論があるのは当然であると思います。

経済的な切り口で見ると、なかなかパキスタンも困った国ですね。追記しましたが、地政学的にちょっとデメリットの多い土地で技術の発達が遅れているのが残念ですね。

そして、歴史的分断の話ですが、パキスタンの当時の選択としては悪くなかったと思います。

ただ、後に独裁色を強めてインドとは反対に民主主義ではなく社会主義的なアプローチを試みたのが失敗だったのだろうと。支那の一帯一路が破綻したというのは、想定外だったんでしょうかね?僕にはどうしてもそうは思えませんが。

ムスリムに関しては、特に悪感情はありませんね。

そういう選択をした、と、それだけのことでありまして、ただ、彼らが一神教で他の宗教を認めない教義を採択しているのが厄介でして、付き合いにくい人達だなぁと。だって、他の価値観を認めないというところに結びついてしまいますから。個人的な付き合いの範囲でいうなら、そこまで頑迷でもないようですが。

ちなみに銀の問題については、実はブリカスの陰に隠れてますがアメ公に責任の一端はあると思います。

カリブを荒らしていたパイレーツだのこるせあだのがインド洋に移るた話しました。

それ商品を捌く高配置って、まんま現在の

米国で、英国植民地であるを利用して、海賊たちとツルんていました。

19世紀になると捕鯨船(米国文学の代表ってメルヴィルの「白鯨」です)に転職させるのですが、それと共に商船団を大量に送り込んで商売し始める。

ブリカスの陰に隠れて!

考えて観て下さい。

日本海軍兵学校のモットーは「将校たる前に紳士たれ」ですが、コレはまんま英国の海軍士官学校から取り入れてます!

なのに「黒船」は何処から来ました??

シナから南洋にかけて活動する商船団と、

北氷洋から南下する鯨を追っていた捕鯨船の飲料水調達の為に黒船が来てます!

それら考えるとアメ公も、かなりシナへの銀流出や阿片に関わってると思いますよ。

あーあと日大三高のある多摩丘陵地域ですが、幕末は生糸密輸出の為のルートになってます。蚕の餌の桑葉は川越から多摩地域です。(だから川越藩を舞台にした椿三十郎で三船敏郎は桑畑三十郎を名乗る)そんな繁栄があるから土方歳三が薬売りしてた。

で、そこの密輸出を後ろ盾していたのが

薩長でしてね。

その密輸出ルートの出口が横浜だから、

寒村に開港させてるんです。

明治以後は、逆に密輸輸出を食い止める為に、中央線を引いて密輸ルートを潰す訳です。実はアメ公はブリカスの陰でかなり酷いことをしている。

銀の話、もうちょっと突っ込もうとしたのですが、銀本位制の話をすると長くなるので止めました。

インドが銀本位制を採用していたことで、色々と困ったことになるんですよね。

アメリカの関与がどうなのか?ということに関しては、情報を持っていませんので調べてみたいと思います。